AI関連ソフトウェアの開発に携わった後、今は某大学で情報学の授業を持っています。この20年以上、学生を見ていて思ったことを書いてみました。劇的に変わったこともあれば、まったく変わっていないこともあります。

1980年代は、まだITなどという言葉もなく、ほとんどの人がコンピュータ(そのころは電算機とかマイコンと呼んでいました)などというものに触れたこともなく、大学や研究施設にぼちぼち導入され始めたころです。1970年に生まれたインターネットも個人で使えるコンピュータがそれほど普及してないので、一部の企業がメールを使いはじめた正にインターネット黎明期です。

WindowsもMacintoshもなく、OSもUNIXを筆頭に、MS-DOS、CPMなどのキャラクターベースのものが主流でした。もちろんOfficeシリーズなどもなく、80年代の三種の神器は「一太郎」、「花子」、「ロータス123」でした。

90年前後になってようやくMacintoshやWindowsなどのウィンドウシステムが普及しはじめ、その後のPCのスタンダードとなって行きます。

グラフィカルな情報もPCで簡単に扱えるようになり、様々な企業のウェブサイトも作られるようになります。しかし、まだWordpressなどもありませんので、基本的にはエディタでHTMLの手書きで作っていました。ブラウザはもちろん NCSAのMosaicです。

自分も最初にコンピュータなるものに触れたのは1979年に大学に入ってからです。選択科目で電子計算機入門という講座がありました。何やら近未来的なにおいがして、ワクワクしたのを覚えています。ネクラなので、もちろんその授業は選択しました。当時はコンピュータに注目する人も少なかったようで、理系の学部でも履修した人はほとんどいませんでした。学年で自分を含めて数人です。思い返すと、それが自分のコンピュータとの付き合いの原点でした。

何だかわからないけど、すごい未来が開けている予感がしていました。

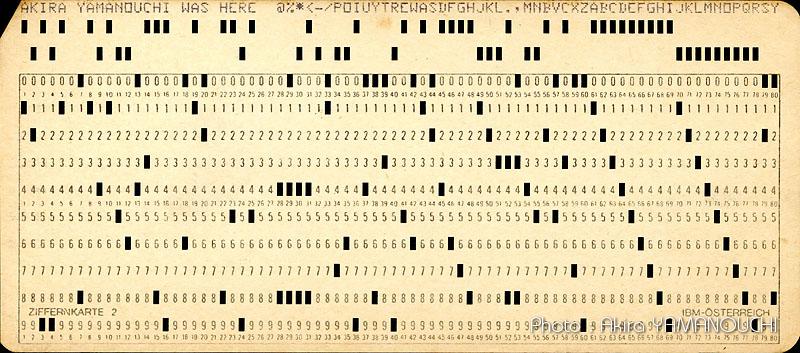

大学には冷房がギンギンに効いた「電算機室」という部屋があり、その隣には「穿孔機室」という特別に防音を施した部屋がありました。そこでパンチカードに穴をあけてプログラムを作成し、コンピュータ、いや、電算機に読み込ませます。穴が開いたところは電気が通るので、それがビット情報としてデータ化できる仕組みです。

穿孔機という巨大な電動タイプライターのようなものでカードを作るのですが、それがものすごい騒音を発生するのです。あまりにうるさいので、特別に防音された「穿孔機室」なるものが必要だったというわけです。

モニターやエディターなどもありません。打ち間違えたらそのカードは破棄して打ち直します。大変効率が悪いのですが、1枚のパンチカードがプログラムの1行なので、使いまわしたり、順序を入れ替えたりできます。

言語はもちろんFORTRANです。課題のプログラムを作成して、指示通り計算されてラインプリンターで印字されるというプロセスを目の当たりにして感動したのを未だに覚えています。

無限の可能性を感じ、これからはコンピュータの時代になると確信しました。

黎明期

卒業したのは建築学科でしたが、研究室にあったコンピュータにはまり、当時構造計算くらいにしか使われていなかったコンピュータをいかに建築意匠系分野で使っていくかを研究していました。パースを描くプログラムを作成したり、導線計画を行うプログラム開発に熱中していました。卒業後は建築の仕事はほとんどせず、社内のPC好き有志を集めて、子会社として人工知能の研究所を設立しました。そこで人工知能言語の開発、知的CADシステムの構築、工業化住宅の部品展開システムの開発などを行うことになります。

ヲタクの集団なので、自分たちは普通にソフト開発などをしていたつもりですが、世間はまだPCもスマホもない時代ですから、開発したソフトウェアをユーザーに使わせるのが一苦労でした。自分たちが常識だと思っていることは、ユーザーには全く通用しないということを知ります。

まだそんな言葉はありませんでしたが、身に染みて今でいうITリテラシーの差を痛いほど感じることになります。

マウスが机の端に到達したら

自分は住宅の部品展開システムの入力部を作っていました。マウスで画面上に住宅の部品を配置して図面を描くモジュールです。

笑い話ではなく、本当に「使っていたらマウスが机の端に来てしまったのだけどどうしたらいいのか」という問い合わせ電話がユーザーからかかってくるのです。

「マウスを持ち上げて机の中央付近に持ってきて机に置くと、またそこから使えます」などと説明する必要があるのです。

仕方がないので、バージョンアップの際にマニュアルに「マウスが机の端に到達したら」という項目を作り、イラスト入りで説明のページを作成しました。1990年前後のITリテラシーはそんなレベルでした。

ダブルクリック

当時はダブルクリックがわからない、もしくはできない人もたくさんいました。90年前後はPCにはじめて触るという人も多かったため、そんな言葉を聞いたこともないという人が大多数です。そのため、講習会などで説明する必要がありました。マウスを動かさずにボタンを2度クリックすることができない人がたくさんいます。そのため、受講者にダブルクリックを練習させる、などという今では考えられないようなことをやっている部署もありました。

逆に、ダブルクリックをマスターすると、それが癖になって、何でもかんでもダブルクリックする人が続出します。選択のつもりが実行になってしまったりして、同じものが2つ開いてしまったり、不用意にウイルスを実行してしまうこともあるので、大変危険です。シングルクリックとダブルクリックの意味を教えるのが大変だったことを思い出します。

メディア

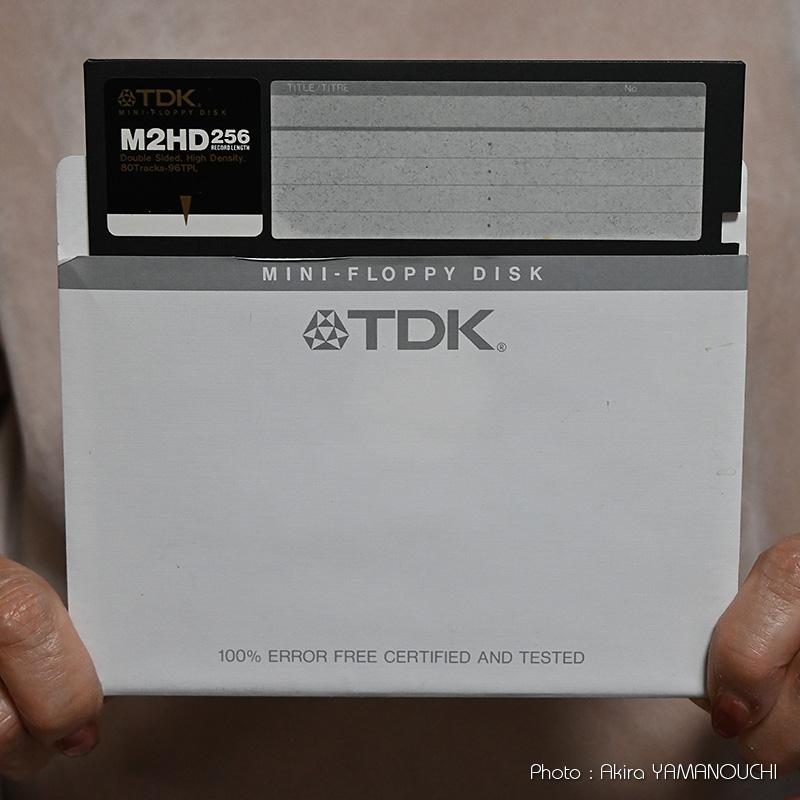

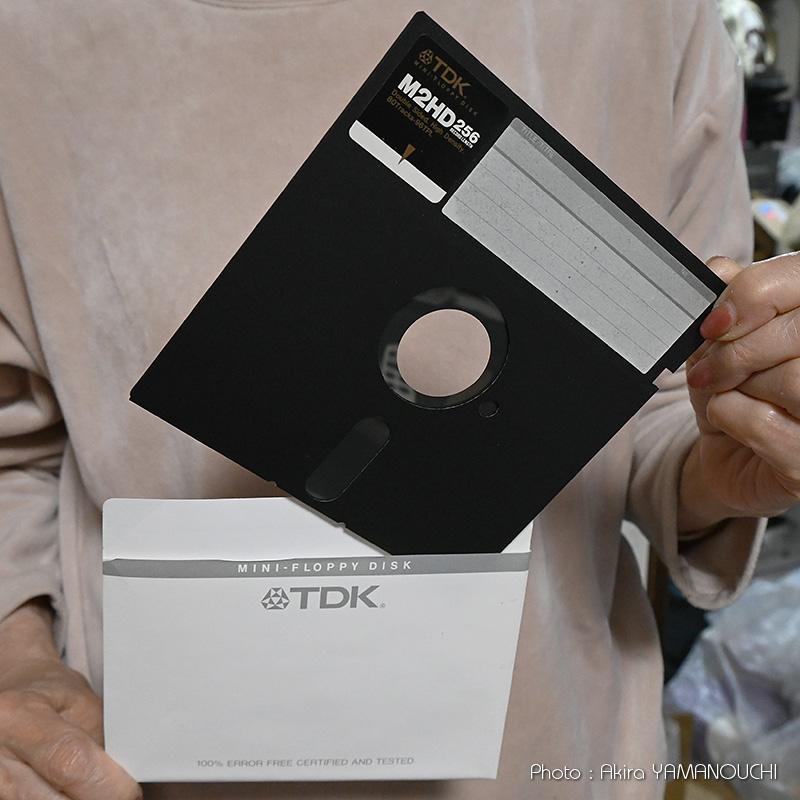

私がプログラマをしていた頃の携帯メディアはフロッピーディスクでした。しかも初期の8インチです。

そのうち5インチのフロッピーディスクが登場して、「うわーちっちゃくなったー」と感動しました。さらに、3.5インチとなり、この3.5インチ時代が全盛を極めます。

8インチと5インチはサイズは違いますがほぼ相似形で、薄い磁性体を塗った樹脂の円盤が、薄い四角い樹脂のシートの間に挟まれる形で封印されていました。ヘッドが円盤にアクセスするために、楕円形の穴があいていますが、それを保護するために、フロッピーディスクはエンベロープと呼ばれる紙の封筒のような入れ物に挟んだ状態で取り扱います。

開発したプログラムなどはフロッピーディスクでユーザーに送ります。

ある日カスタマーセンターにユーザーから問い合わせの電話がかかってきます。以下、対応した人から聞いた話です。

ユーザー曰く、送られてきたフロッピーディスクがコンピュータのスロットに入らない、と。

インストール自体は簡単なはずです。フロッピーディスクをエンベロープから取り出し、PCのスロットに挿入してロックレバーを回すだけです。マニュアルにも書いてありますし、電話で何度説明してもダメです。

そんな簡単な操作がなんでできないのか、疑問に思っていたら、「こんな丸いピラピラしたものどうやって入れるんだ」と言われました。「丸い?」そこでようやくカスタマセンターのお姉さんは気づきました。この人はエンベロープという言葉を知らなかったのです。「フロッピーディスクをエンベロープから取り出し」の説明で、四角い樹脂のケースの端をカッターで切り、中の磁性体を塗った円盤を取り出してしまっていたのです。

エンベロープに入った5インチフロッピー

フロッピーディスクをエンベロープから取り出す

今思い出すと笑い話ですが、当時の世間のITリテラシーの低さを物語っています。

今はもう物理的なメディアというものが失われつつあります。フロッピーディスクはとうの昔に製造販売は終了し、CDやDVDなども見なくなりました。USBメモリはまだがんばっていますが、それも時間の問題で淘汰されることでしょう。

これからはすべての機器がインターネットに接続されていることが前提で動く世の中になっていくと思います。データも写真も音声も動画もすべてクラウドスペースに保存し、人に渡すときもURLを伝達するだけです。

それが近未来のITリテラシーとなっていくことでしょう。

近年

最近の若い人たちは生まれた時から身近にスマホがあるからITに強いだろうと思われがちですが、いつになってもITリテラシーが極端に低い人は存在します。30年前も現在も、コンピュータが嫌い、と言う人は一定の割合でいるものです。その割合は案外何十年も変わっていないのかもしれません。もしかすると増加しているのかもしれません。

情報学の最初の授業でいつも「PC嫌いなひとー」と聞いて手を上げさせています。ほぼ毎年、半分以上の人が手を上げます。スマホは大好きだけど、PCは嫌いという傾向はずっと続いているようです。

我々の世代は特殊な環境の人しかコンピュータにふれることはなかったと思いますが、現在の子どもたちは生まれたときからコンピュータが身近にあって、コンピュータに触れながら育っているはずです。それでもこのPC嫌いの状況は変わらないようです。

ビットとバイト

今や日常的にビットやバイトという言葉が使われていますが、それが何を意味しているのかわからずに使っている人がほとんどです。周りの人に「ビットって何」、「バイトって何」と聞いてみてください。的確に答えられる人はほとんどいないと思います。

それでも、回線速度が100Mbpsだとか、この添付ファイルは5MB もあるからデカいよ、とか、バックアップ用に2TBのハードディスク買ったなどという会話を平気でしています。おそらく、小文字のbと大文字のBの違いも知らずに使っている人がほとんどです。

他の単位は意味を知らずに使うことはありません。1秒の時間、1mの長さ、1kgの重さを知らずに会話をすることはないでしょう。それなのにビット、バイトは何だかわからないのに皆平気で使っているのが不思議です。理科年表フリークの自分からするとありえないことです。自分の情報学の授業では初回にビットとバイトの話からはじめます。それでようやく学生と話が通じるようになります。

スマホは得意だけどPCは使えない

実際授業をはじめると、PCの文字入力で変換さえまともにできない人が多いことがわかります。見よう見まねでなんとなくできますが、大変効率の悪い変換方法しかできません。スマホでは超高速にメールが打てるくせに、PCだと極端に効率が悪くなります。小中学校からコンピュータに触れる授業はあると言っていますが、基礎からきちんと教えられていないのでしょう。大学1年レベルで、普通にバリバリ使える人と、ほぼ初めてコンピュータに触れた状態に近い人が混在しています。いつもそのギャップを埋めるのに大変苦労しています。

今までも授業で習ったのかもしれませんが、苦手意識からか、ずっと避けてきたのでしょう。しかし、大学ではPCを避けて卒業はできません。PCを一切使わず、「レポートも論文もすべて手書きで書くんだー」、と主張する人も止めはしませんが、おすすめはしません。、高齢の教授にだけは受けるかもしれませんが。

通常はエクセルで統計処理してグラフを書いたり、デジタル写真を扱ったり、ワードプロセッサで文章を書けるようにならないと結構辛い大学生活になることでしょう。ほとんどの分野では卒業までに相当なITスキルが必要です。

ただし、文系の大学はその限りではないかもしれません。文字情報だけで勝負ができるのであれば、PCは一切使わず、スマホだけですべて対応可能な状況になってきている可能性もあります。

変換ができない

スマホの変換は確かに良くできていて、1文字打つと先読みして候補を出してくるので、それを選択するとどんどん文章が書けてしまう感覚です。PCの文字変換は、基本的にそれほどおせっかいはしません。若い人からすると、でかい図体のPCよりも私のスマホの方が遥かに賢いと思っているようです。「PCはデカいくせにバカなんじゃないの」、とまで言っています。残念ながら、PCはデフォルトのまま使っているとバカなままですが、自分で育てるという意識を持って使っているとどんどん賢くなって、自分の専門分野の変換が極めて効率よくできるようになります。その育て方を習っていないのですね。

とにかくIT関係の基礎をしっかりと習っていないというのが学生に接したときの印象です。

ファンクションキーの使い方も習わないのでしょうか。医療・獣医療系ではカタカナの専門用語が大変多いのですが、打ち込んだ後、カタカナに変換されるまで狂ったようにスペースキーを押しまくります。F7キーで一発なのに、ずいぶん時間を無駄にしてるように思います。こんなことも小学校でPCを初めて使ったときに教えるべきことだと思います。

インターネットって何

インターネットという言葉の誤用があまりに多くて驚いています。多いというより、ほとんど間違って使われています。ワールドワイドウェブ、つまりリンクで繋がれたウェブサイトがインターネットだと思っている人が大多数です。

インターネットは世界中のコンピュータをネットワークでつなげた「場」です。そこには様々なプロトコル(通信規約)のデータが流れています。したがって、もちろんウェブサイトの情報もメールもファイル転送もすべてインターネットという場を流れているビット情報にすぎません。

ですから、「インターネットを見る」は間違った表現です。「ウェブサイトを見る」が正しい表現です。

ジャンルの名前を知らない

「ブラウザを立ち上げて……」と説明をはじめたら、「ブラウザって何」と言われてしまいました。ここ最近で学生と30過ぎの大人から同じ反応を経験しました。学生はともかく、30過ぎの大人はバリバリ仕事している世代のはずですから、ブラウザという言葉も知らなくて、よく今まで生きてこれたなと思いました。でも仕方ありません。その人が悪いわけではなく、日本のIT教育の遅れを物語っているのです。

「ブラウザは何使ってますか」と聞くと、「えーと、インターネット」などという的外れな答えが帰ってきて、会話が成り立ちません。Google Chromeを使ってます、とか、Edgeを使ってますという答えを期待していたわけですが、それらを含めたソフトウェアのジャンル名を知らないのです。

メーラーという言葉もほとんど通じません。「メーラー何使ってますか」と聞くと、「えーと、ウィンドウズ」とか言われます。

文科省への要望

今の学生たちのITスキルが低いのは彼らが悪いわけではありません。強いて言えば80年代から今まで情報分野の開発をしてきた私たち世代の人間が悪いのです。新しいものの開発ばかりに専念して、教育をないがしろにしてきたつけがまわってきているのです。

そもそもコンピュータ用語は英語が多く、それだけで嫌悪感を示す人も多いのです。そのうえ、IT関連の教育を基礎から習う機会がないのです。その状況を放置している大人たちが悪いのです。

ワードやエクセルなど、ソフトウェアの使い方に長けている人は多いのですが、そういう方々でもITリテラシーが低いことがあります。

最近は小学生からPCやスマホ、タブレットを使ったり、プログラミングの授業があるようですが、何を教えているのでしょう。大学に上がってきた学生たちを見ていると、今までどのようなIT教育を受けてきたのか疑問に思います。

大きな敗因は、コンピュータの進化の速度と教育の進化の速度にギャップがあるからだと思います。教育の進化よりも、コンピュータの進化の方が遥かに速いのです。人々が教育や法整備を行う前にコンピュータが進んでしまうのです。教育をしようにも、大人たちも理解していない領域にコンピュータは進んでしまうのです。

近年登場した生成AIが良い例です。彗星のごとく現れ、皆が使い始めましたが、教育機関は慌てふためいています。レポートや論文だって書けてしまいます。プログラミングもできるし、悪用すればコンピュータウイルスだって作れてしまいます。

翻訳もAIを進化させれば何語でも話せてしまいます。しかもすべての学生が持っているスマホで簡単にできてしまうのです。もう外国語なんか習う必要はないのではないか、などと極論を言う人もでてきます。

スマホの進化はもう止められないでしょう。これからは小学生も普通に使うようになり、赤子を泣き止ませるためにスマホの動画を見せるお母さんをみていると、これからの子供は、生まれた直後から死ぬまでスマホありきの人生を歩むことでしょう。

「ネットで調べないで図書館で調べなさい」などと言ったところで今の学生には意味がありません。大学教授たちだってまずはネットで調べます。問題はその情報をどう扱うかだと思います。その部分を誰も教えていないのです。論文を書いている人間はネットの情報は鵜吞みにせず、出所をしっかりおさえますが、学生たちはネットで調べたことを真実だと思って平気で引用してしまいます。それがいかに危険であり、場合によっては盗用・剽窃の扱いになってしまうことを誰も教えていないのです。

テレビが普及し始めたころは、一億総化白痴化するなどと言われましたが、実際はそんなことは起きませんでした。スマホも現在の大人たちは小学生にはまだ早いなどと言いますが、きっと誰も止められないでしょう。時間の問題だと思います。

そして、テレビと同様、スマホばかり見ているとものを考えなくなる人もいる一方、今まで以上の速度で知識を吸収してより賢くなる人もいるでしょう。

問題は利用方法の教育です。もうスマホは使われることを前提に、きちんとIT教育を行うかどうかだと思います。

IT系の犯罪に巻き込まれたり、何気なくSNSに書き込んだものが犯罪予告として取り上げられて大事に発展してしまったとか、すべてIT教育の遅れから発生していることです。

ワード、エクセル、パワーポイントが使えるようになる以前に、もっとベースとなるIT教育を小学生の頃から徹底して行うべきでしょう。

それをせずに教科書をすべてタブレットにしたとか、IT教育をせずに小学生からスマホを持たせたりするから事故が起きるのです。

それは教習所に行かずに車を運転するようなものだと思っています。自由を手に入れて、どこにでも行けますが、いつか必ず事故を起こすでしょう。スマホを見ながら歩いている小学生を見ていると、老婆心ながら大変心配になる今日この頃です。

自分のITリテラシーはどうなの

インターネットの黎明期からコンピュータ関係の仕事をしてきましたが、一線を退いてからは怪しい限りです。最新のAI関連のニュースにはついていけません。

コンピュータ関連の情報は月単位で更新されますし、1年前の情報や技術はすでに過去の遺物です。これからはもっと加速していくことでしょう。

コンピュータは特別なものではなくなり、インターネットの技術やAIの機能などは普通に我々の暮らしに組み込まれて来ました。バーチャルなネットの世界も人類の一つの文化になって行くのでしょう。それらを理解できなくなったり、拒絶するようになったら埋めてもらいます。