若い頃は耳も良かったのでオーディオマニアでした。ヲタクの例にもれず、プレーヤーやアンプ、スピーカーなど、様々なものに凝りました。その手の雑誌を読んだり、秋葉原のその手のショップに通ったりして、ボーナスの度に散財する事になります。ケーブル変えると俄然音質が良くなるよ、なんて記事を見て高純度の太い銅線に変えてみたりもしました。

でもね、正直に言って、スピーカー以外は「よくわからない」、が自分の結論です。もちろん、耳が肥えた人が、完璧なリスニングルームで最高の機材を取り揃えれば微妙な差も感じ取れるのでしょうが、マンションの普通のリビング程度の部屋でどんなに良い機材を使ったところで、にわか仕込みのヲタクは高が知れているのです。

プレーヤーを変えようが、アンプを変えようが、ケーブルを変えようが、それなりの機種であればコストをかけた分、個人的には良くなったような気がするだけで、実際の違いは微々たるものです。自分レベルでは、「思い込み」の範疇だったかもしれません。

ただし、スピーカーは違います。これだけは素人でも明確に良し悪しが分かります。やっぱり出口が良ければ再生できる周波数や特性も違うので、かなりの差になります。

自分の聴力の限界を知ってからは、音の出口であるスピーカーやヘッドホンにしかこだわらなくなりました。ソースはハイレゾ音源だろうと、CDだろうと、MP3だろうと、聞き比べれば違いがわかるのでしょうが、家庭の居間で聴いても正直よくわかりません。でも、スピーカーは比べなくても単体で違いが分かります。そんな経験を繰り返していると、音源は高音質を追及するよりも利便性を追求するようになってしまいました。ちょうど時代もすべてがデジタル化の波に飲まれ、重厚なオーディオではなく、携帯音楽プレーヤーやスマホで気軽に再生する利便性を知ると、もうダメです。

もちろん、これは個人的な考えですが、気に入ったスピーカーやヘッドホンさえ揃えれば、音源はスマホやタブレットに入れたMP3データで十分に感じるようになってしまいました。実に軟弱です。

スピーカーはJBLの音が好きでずっと使っていたのですが、留守中にイグアナに登られてエッジ部分をバリバリに破かれてしまいました。ショック!

現在はDaliと自作共鳴管スピーカーを使っています。

ヘッドホン

自分レベルでは、違いが分かるのは音の出口であるスピーカーとヘッドホンだということが分かったので、ヘッドホンにもこだわります。

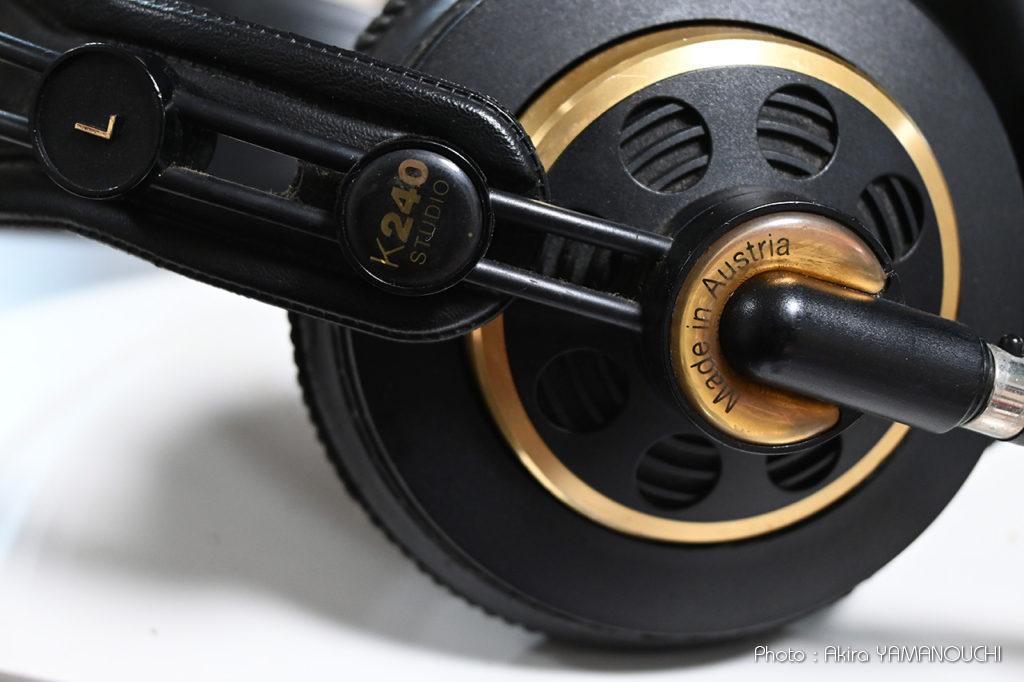

イヤホンは持っていません。耳の穴にスピーカーを入れるという行為が生理的にダメなので、ヘッドホン一択です。オーディオマニアになってからは様々なヘッドホンを試しましたが、1990年頃にAKGと出会ってからはAKGしか使っていませんでした。長年愛用しているAKG K240 Studioは自分の音の基準になっています。15~25,000Hz まで再生します。第二の故郷オーストリア製であることも気に入っている理由です。

仕事で動画や音声の編集をするときは今でもK240 Studioを使用しています。

有線ヘッドホンはケーブルが弱点です。多くは可動部分で断線します。

K240 Studioはちゃんとそれを見込んでケーブルはミニXLR端子接続で簡単に交換できるようになっています。自分は何度も交換しています。

それ以外は丈夫で、エージングが進んで音はより良くなったと信じています。気のせいかもしれませんが。

ヘッドホン側がミニXLR端子なので、様々なサードパーティー製の素敵なケーブルが使えます。好みの長さ、ソース側のプラグ、ケーブルの硬さや太さ、重さ、カールコードにするか、など、迷うほど種類が豊富です。交換はワンタッチでできます。

良いヘッドホンは下手なスピーカーよりも周波数特性なども良く、最高の没入感を与えてくれますが、欠点もあります。多くは耐久性があまりありません。上記のように有線の場合はケーブルの断線やパッドなどの柔らかい部品が弱く、交換する必要がでてきます。

また、大きく重く、見た目が大仰で、夏は蒸れます。

自分は基本的には家の中でしか使いません。動画編集や音声の編集ではこれ一択です。

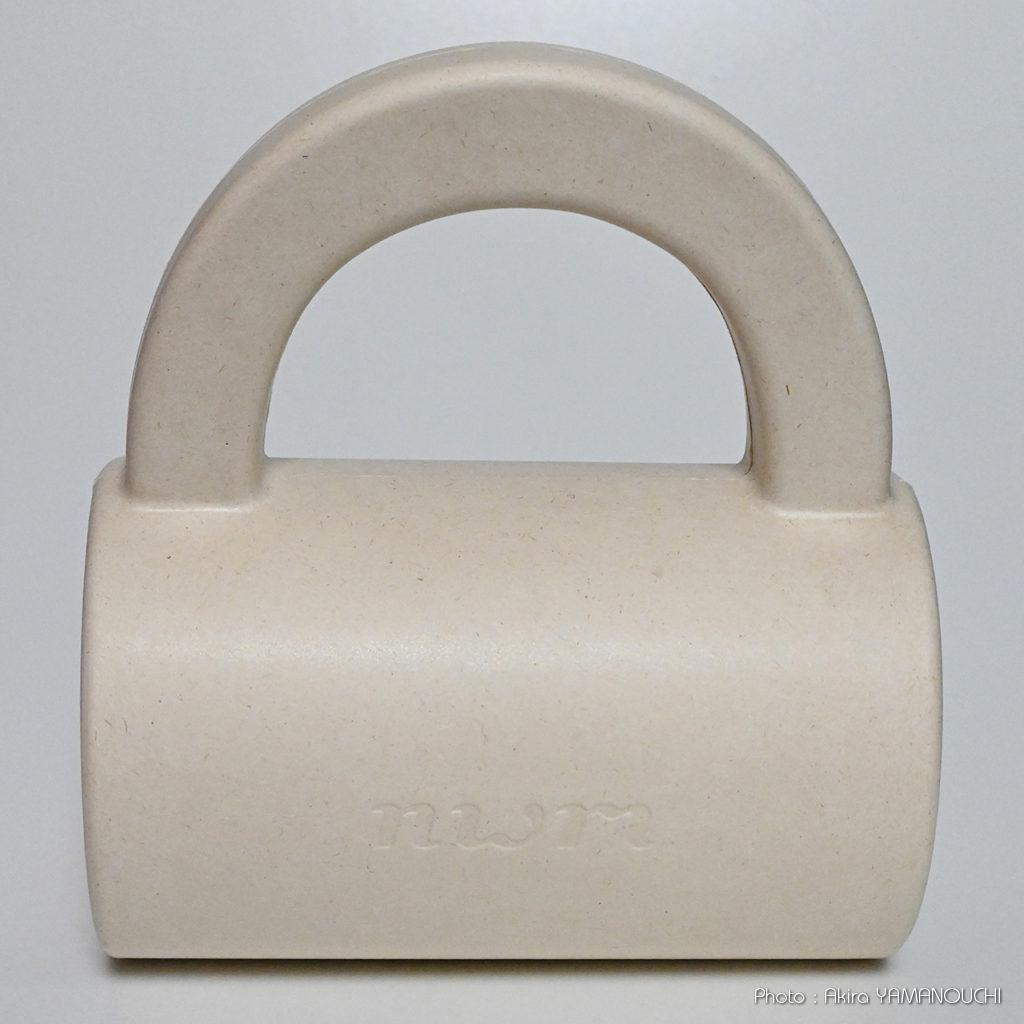

nwm(ヌーム)という選択

そんな中途半端なオーディオマニアでしたが、歳とともにそれほど音楽も聞かなくなり、音質に対するこだわりもなくなってきました。耳が遠くなったとはまだ感じませんが、モスキート音は聞こえないので、高音は確実に聞こえなくなっているようです。そのため、音質よりも、快適性、利便性を求めるようになってしまいました。通常のヘッドホンは結構重いし、夏場は蒸れます。見た目も大仰で、「おれ、音楽マニアだぜ」的な押しが強いので、ジジイには似合いません。

何か良いものはないかなーと思っていたところ、ヌームに出会ってしまいました。NTTの関連会社なので技術や品質も大丈夫そうです。これは軽快に使えそうだと直感して、購入してみました。

外の音をキャンセルするために逆位相の音を耳に向けて出す、いわゆるノイズキャンセルヘッドホンも革命的でしたが、このヌームは逆位相を全く新しい仕組みとして取り入れている画期的な音響機器です。

通常のオープン型やセミオープン型のヘッドホンは、音漏れが問題となります。いわゆるシャカシャカ音で、電車の中などで隣の人が大音響で音楽を聴いていると、周りの人に相当迷惑をかけることになります。

密閉型のヘッドホンは音漏れは少なくなりますが、完璧ではありません。また、音のこもりや蒸れの問題もあります。

ヌームの仕組み

ヌームの発想は、完全開放型で、逆位相の音を外に向けて出力して、外界に対してノイズキャンセルをするという、逆転の発想です。これは新たなジャンルの音響機器です。実に面白い。

耳の穴の直前にあるスピーカーから音声は再生されていて、オープン型なので当然周囲に音が広がりますが、周囲に向けて逆位相の音声を出すと音波の山と谷が相殺されて音が出ていないことになります。確認してみましたが、通常のボリュームで聞いていても、外界に対してのシャカシャカ音はほとんど聞こえません。スピーカーはむき出しで、耳の方向には音が出ているのに外からは音が聞こえないのが大変不思議な感覚です。大音量にすればさすがにキャンセルしきれない音が漏れてきますが、従来のヘッドホンと比べると周囲への音はかなり軽減されています。

ヌームの公式ウェブサイトに掲載されている分解図を見ると、逆位相音波を発生させる別のスピーカーがあるわけではなく、スピーカーユニットの後ろに発生する逆位相の音波をうまいことスピーカー側面の穴から出して相殺しているようです。

据え置き型のスピーカーなどでは、スピーカーユニット裏面に発生した逆位相の音を、正面から出された音と位相が揃うように経路長によって位相を調整した音を出力して低音を増強する機構があります。いわゆるバスレフなどと呼ばれる仕組みですが、ヌームはスピーカーユニットの裏面の逆位相の音波を直接脇から出して、耳に向けて出された音が 回り込んで外部に漏れる直前で相殺しているのでしょう。

単純な仕組みのように見えますが、ここまできれいに逆位相で音漏れを相殺するためには、経路長や逆位相音波の出口の位置や大きさ、形状など、かなり高度な技術に支えられているものだと思います。

使用感

タイトルで新感覚のヘッドホンと表現してしまいましたが、これは従来のヘッドホンとはコンセプトが大きく異なるため、単純な比較はできません。ヘッドホンと呼んではいけないものでしょう。公式サイトでは、「オープンイヤー型 オーバーヘッド 耳スピーカー」と記載されています。まったく別物の音響機器だと考えた方が良さそうです。形は似ていますが、似て非なるものです。

従来のヘッドホンはいかに原音を忠実に再生するかを追求して開発されているものです。そのため、可能な限り外界のノイズをカットして高音質の音声を耳に届けるかが勝負です。外界のノイズをマイクで拾って、それを逆位相で耳に送って外界ノイズを打ち消す技術まで獲得しました。それによってほぼ外界ノイズがない状況で音声に集中できるようになりました。

しかし、ヌームは違います。外界の音は何も処理されないので、そのまま耳に入ってきます。したがって、雑踏の中で聞くと、騒音の中で音楽を聴くことになります。何と言うか、一昔前の人に分かりやすい表現をするとしたら、街中でラジカセを聞いているような感じです。ボリュームを上げれば外界のノイズに勝てるので、再生音声が優位になります。

そこで面白いのが、ボリュームを上げても外部にはあまり聞こえていないという安心感があることです。ボリュームを調整することによってS/N比を変えられるといった新感覚があります。

音漏れ

これが一番の売りですが、確かにすばらしい性能です。通常の音量では外部にほとんど音は漏れません。

静かな環境ではボリュームを絞っても良く聞こえ、電車の中など、ノイズが大きい環境ではボリュームを上げて使うと良く聞こえます。

静かな環境で大音量で聞けば処理しきれなかった音漏れが気になることがあるかもしれませんが、外界ノイズが多い環境では、ボリュームを上げることによって多少音漏れしても周りがうるさいので周囲にはほぼ聞こえません。

様々なボリュームで再生して、音漏れをチェックしました。電車で普通の音量で音楽を聴いたりYouTubeを見たりしても問題はないレベルと思います。

外界音

外の音は普通に聞こえます。電車の中のアナウンスも聞こえますし、装着したまま人と会話もできます。ここが通常のイヤホンやヘッドホンと大きく異なるところです。とは言っても、装着したままの歩行や自転車、車の運転などはおすすめしません。外界の音が聞こえるのは良いとしても、音声に集中してしまうと事故の元になりかねないからです。自分は家の中か電車の中でしか使いません。

音質

ヘッドホンとは別物なので比較してはいけないと思いますが、いささか低音の再生能力が弱いように思います。音楽再生アプリにイコライザーがついていれば、低音を強調することで救済できます。

ボーカルなど、人間の音声領域の再生は大変良いと思います。さすが電話が専門のNTTの技術と思いました。YouTubeなどの視聴に適しているのではないでしょうか。

音楽をバリバリ最高品質の音響機器で聞きたい、という目的とは異なります。肩ひじ張らずに、スマホで気軽に音楽を聴いたり、YouTubeを見たり、ゲームをしたりする目的には最適だと思いました。

電源

USB-Cコネクタによる Li-ion Batteryの充電式です。 1.5時間の充電で20時間使えるというスペックです。夜充電すれば丸一日使用できます。普通の使用状況では、一度フル充電にすると数日間は使えるでしょう。いざとなればモバイルバッテリーで充電できます。5分の充電で1時間使用できるようです。充電しながらも使えるのがありがたい仕様です。

重量

185gしかありません。通勤で往復2時間以上使っていますが、まったく問題ありません。

外観

自分はおしゃれ感覚ゼロなのでファッション性の評価は避けますが、今までにない面白い形であることは確かです。個人的にはイヤホン型よりもヘッドホン型が好みなのでnwm ONE MBH001の一択でしたが、姉妹機のイヤホン型のnwm DOTSやnwm GO、nwm MBN001、nwm MBE001、なども今までにない独特の形状をしています。

耳の穴にはめ込むイヤホンは苦手ですが、ヌームのイヤホン型は耳の穴をふさがず、耳の外にスピーカーを置くような形状なので、試してみたいと思いました。

その下に充電用USB-Cのソケットがあります。

総評

これはまったく新しい音響機器です。久しぶりに出会った素晴らしい技術です。従来のイヤホンやヘッドホンと比較してはいけないものでしょう。形はヘッドホンに似ていますが、設計思想はまったく異なるものです。

可能な限り外界のノイズを除去して高音質の音声を届けることを目指しているヘッドホンと、可能な限り外界の音はそのままに、自分にだけ再生された音声を届けることを目指しているヌームです。方向性が異なるのです。

個人的には大変気に入りました。気軽に電車の中で音楽を聴いたりYouTubeを見たりする用途では大変優れていると思います。ヘッドホンやイヤホンは、使用すると外界から完全に遮断されてしまうので、外で使うのは危険が伴います。高性能電池の開発やBluetoothの恩恵でワイアレスイヤホンが空前のブームですが、それによる事故が多発しています。外出中は、外部の音を遮断してしまうのは問題が多いのでしょう。

ヌームは完全オープンなので、外界の音はそのまま耳に入ってきます。外界の音は聞こえているのに、耳元で再生している音が外部に出て迷惑をかけない、という安心感が大変新鮮な感覚です。

Zoom会議などでも重宝することでしょう。まだ誕生したばかりなので、これからどんどん応用が広がっていくと思います。

しかし、 ヌームで外界の音が聞こえたとしても家や電車・バスの中など、安全な場所で使うことを強くおすすめします。

| Amazon Link |

|---|

nwm ONE MBH001

nwm ONE MBH001白もあります。 |

nwm DOTS

nwm DOTS

|

nwm GO MBN002

nwm GO MBN002

|

nwm MBE001

nwm MBE001

|

nwm MBN001

nwm MBN001

|