「ニコンおもしろレンズ工房」のぎょぎょっと20に引き続き、ミラーレスでこそその能力を開放できるのではないかと思い、「ぐぐっとマクロ」を使ってみました。

ぐぐっとマクロ

「ニコンおもしろレンズ工房」は「ぎょぎょっと20」、「ぐぐっとマクロ」、「ふわっとソフト」、「どどっと400」の4機能のセットです。面白いのは、このうち「ぐぐっとマクロ」、「ふわっとソフト」は1つの鏡筒で、内部のレンズ構成を変えるとマクロレンズになったりソフトフォーカスレンズに変身する仕様です。今回はぐぐっとマクロでテストしてみました。

1本5千円程度、レンズ構成3枚以下という条件で企画されたようですが、トイレンズっぽいネーミングとは裏腹に、かなりこだわりを持って設計されたレンズのようです。その開発秘話やこだわりはニッコール千夜一夜物語の第五十二夜も登場していますので、ご興味がある方は一読をおすすめします。

ぐぐっとマクロは、本当に2群3枚のレンズ構成の120mm f/4.5のレンズです。現代のEDレンズや非球面レンズを使用したZの105mmマクロレンズは11群16枚構成ですから、3枚で作ることがいかに無謀であり、それに挑戦することがいかに大変だったかがうかがえます。しかも、フィルムの時代ですから、当然のごとくフルサイズ用に設計されています。マクロレンズと名乗るために何を犠牲にして何を活かすか、レンズ3枚での設計には設計者としての葛藤があったかと思います。

上がぐぐっとマクロ時、下がふわっとソフト時。

3枚レンズでも色収差などは大変よく抑えられていて、レンズ枚数が少ない分、逆にコントラストが高く、抜けの良いレンズに仕上がっています。

さらに面白いことに、ぐぐっとマクロは鏡筒内に収まっているレンズユニットを取り外して、鏡筒の前側から取り付けることによってさらに拡大率を上げることができます。これによって、1:3から1:1.4まで撮影倍率を上げることができます。

このレンズにも絞りはありません。開放F4.5固定で使うことになります。 もちろん、オートフォーカスも手ブレ補正もありません。しかし、現在のZマウントボディで使用すれば、様々な制約を現代の技術でカバーして快適に使えるようになります。

外観

ぐぐっとマクロもマウントはプラスチックですが、鏡筒は金属です。ぎょぎょっと20とは異なり、こちらはフォーカス機構がついています。

このレンズも外観はあまりにもシンプルで、逆にタダモノではない雰囲気を醸し出しています。何の飾り気もない単純な黒い筒です。

FTZを介してZ9に装着すると、見たこともないただならぬ雰囲気は、開発中の新型レンズではないかと勘違いされるかもしれません。

操作性

まさに現代のZマウントボディで使うべきレンズです。マニュアルレンズに慣れた人であれば問題なく使用できるでしょう。フィルム時代やデジタルになってからも一眼レフではかなり難しいレンズだったと思います。

Z9ではレンズ登録ができますが、120mmの設定ができなかったため、135mmF4.5のレンズとして登録してみました。これでボディ内手ブレ補正が有効になります。マクロ撮影はブレやすいので、Zシリーズでは現代のレンズと同等に手ブレ補正の恩恵を受けられます。

F4.5なので、一眼レフではフォーカスの山もつかみにくかったと思いますが、EVFでフォーカスピーキング表示にするとピントが合っている部分を色で表示することが可能なので、多少暗いレンズでも正確にピントを合わせることができます。

露出も現代のカメラでは幅広いISOの設定やシャッター速度を調整することで容易に適正露出に設定できます。

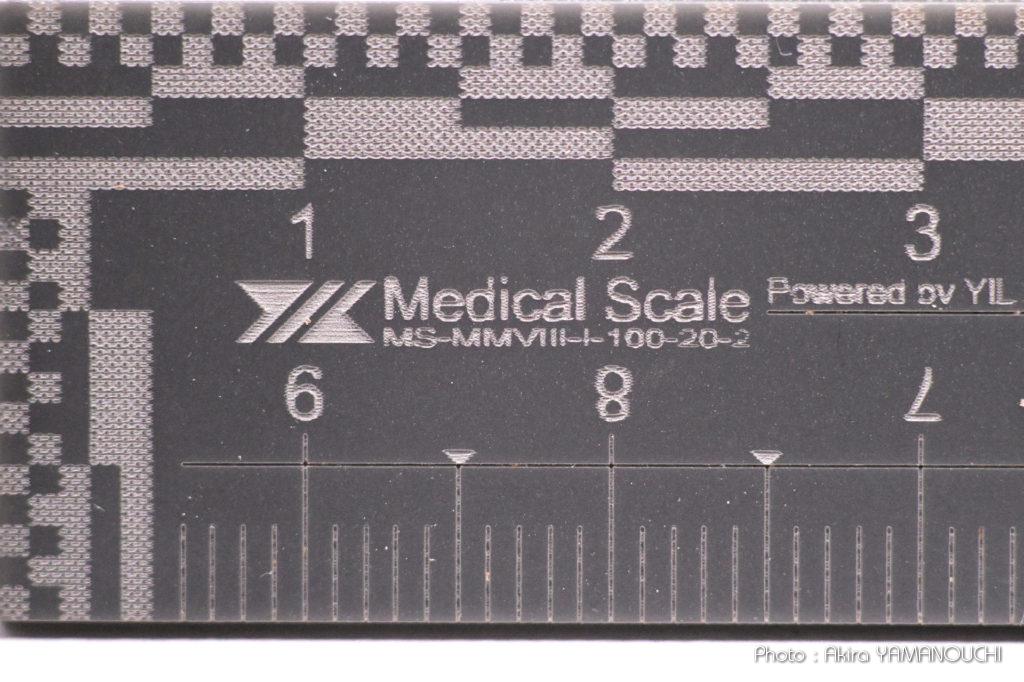

撮影時のファインダーログです。

実写

専門は医療系マクロ撮影ですが、公開できる写真ではないので、普段はあまり撮らない花と昆虫を撮ってみました。下手なのはご容赦ください。昆虫が苦手な方はご注意ください。後半にはセミのアップが出てきます。

レンズ登録によるZ9の手ブレ補正効果も確認したかったので、撮影はすべて手持ち撮影です。花の写真は雨の日の夕方に撮影したので発色は良くありません。

切り出しの表記がない画像はすべてノートリミングです。すべての画像は横幅1920ピクセルに縮小して掲載しています。

1:3

1:1.4

総評

重箱の隅をつつけばボロはでますが、普通に使えるマクロレンズです。普段仕事で術創や組織断面などを撮影するときは可能な限り被写界深度を深くするためにかなり絞り込んで撮影しますが、このレンズは絞りがないため、F4.5を活かしてボケを楽しむような撮影に適しています。本物のF2.8よりもボケは少なくなりますが、マクロ時のF4.5は十分にボケてくれるので、花などの撮影には適していると感じました。昆虫や学術的な撮影ではもう少し絞りたいところです。

しかし、画質は2群3枚とは思えない性能です。びっくりです。当時、あっという間に完売したという話もうなづけます。

ただ、発売した1995年当時はまだフィルムの時代ですから、一眼レフの光学ファインダーからの情報だけでフォーカスや露出を的確に合わせるのはかなり困難だったことでしょう。当時はレンズの評価も難しかったと思います。

説明書には、1:1.4で使用すると画質が低下すると書かれていますが、ディスプレー上で等倍に拡大しない限り、十分な画質でしょう。

「ニコンおもしろレンズ工房」のレンズたちは、ミラーレスの時代になった今、もっと評価されても良いレンズだと思います。少なくとも、レンズ3枚でこんな描写ができるレンズを設計できるということを、遊び心とともに世に知らしめたニコンの技術力に拍手喝采です。

| Amazon Link |

|---|

Nikon Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18d Amazon |

Nikon バッテリー室カバー BL-7 Amazon |

Nikon FTZ II Amazon |

SmallRig ニコンZ9用Lブラケット(ARCA SWISS互換) Amazon |

グラマスGRAMAS Extra Camera Glass Nikon Z 9用 DCG-NI17 クリア Amazon |

おすすめ

NIKKOR Z 24-120mm f/4 S Amazon |

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 Amazon |

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S Amazon |

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S Amazon |

NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 Amazon |

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S Amazon |

NIKKOR Z 14-30mm f/4S Amazon |

NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 Amazon |

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 Amazon |

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S Amazon |

NIKKOR Z 50mm f/1.2S Amazon |

NIKKOR Z 85mm f/1.2S Amazon |

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S Amazon |

NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena Amazon |

NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S Amazon |

NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S Amazon |

NIKKOR Z 600/6.3 VR S Amazon |

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S Amazon |

Z TELECONVERTER TC-1.4 Amazon |

Z TELECONVERTER TC-2.0 Amazon |

AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR Amazon |

ニコン マウントアダプターFTZII Amazon |