中学生の頃に藤井旭さんの「星空の四季」に出会い、自分もこんな写真が撮りたいと思って天体写真を撮るようになりました。しかし、まったく近づくこともできず、挫折したことは言うまでもありません。藤井さんの写真集は今見ても素晴らしい作品ばかりで、フィルム時代にこれだけの作品を作り上げられたことに脱帽です。

| Amazon Link |

|---|

カラーアルバム星空の四季

カラーアルバム星空の四季

|

天体写真をはじめるきっかけとなった藤井旭さんの名著です。 フィルム時代にこれほどのクオリティの天体写真を撮られていたことに脱帽です。1970年代の出版なので、かれこれ50年ほど前ですが、今見ても新鮮で素晴らしい写真集です。 もう廃版となっていますが、古本でも見つけたらおすすめします。自分が持っているのは箱入りのハードカバー本ですが、ペーパーバックもあるようです。 |

紫金山・アトラス彗星

近日点通過後の状態が気になり、紫金山・アトラス彗星(ツーチンシャン・アトラスすいせい)を撮ってきました。

根性がないので、日の出前に見えていた頃は撮影しに行こうとも思いませんでした。夜型人間なので、夕方から見えるようになる12日以降です。

ネクラな天文少年だった頃のワクワク感を思い出しました。

なお、画像はトーンカーブ調整やノイズ除去等の処理を行っています。

2024年10月12日

野鳥撮影の帰り道に探索しましたが、地平付近が雲に覆われ、観察不能でした。

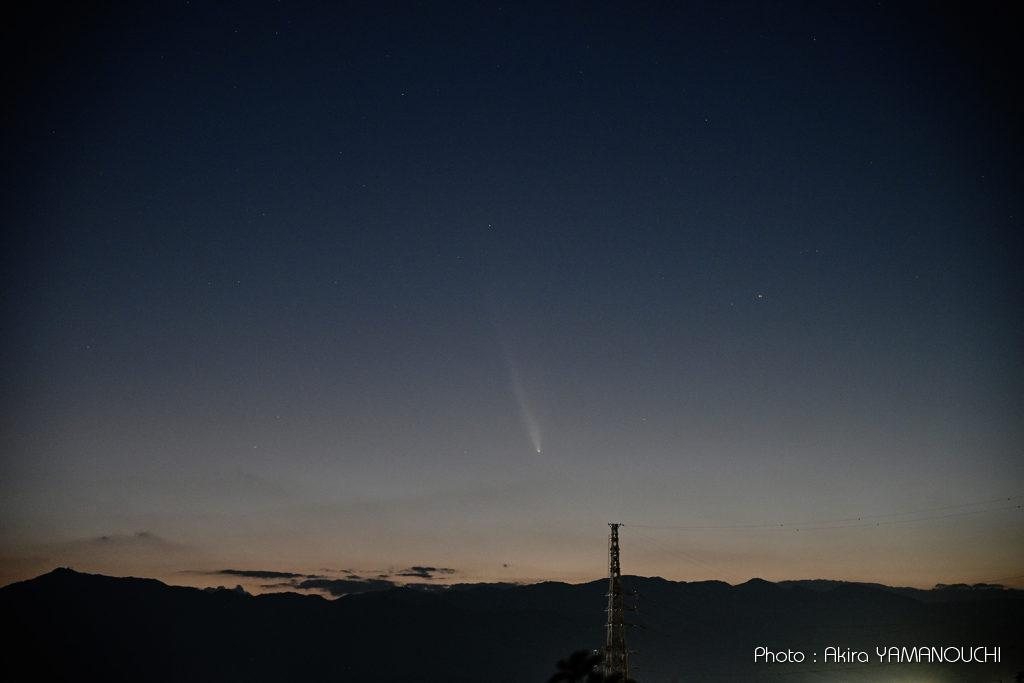

2024年10月13日

いつも野鳥を撮影するフィールドで西が開けている丘があったので、日没から薄明まで待って撮影しました。野鳥用のハチロクサンの他、彗星撮影用にNIKKOR Z 24-120mm f/4 S と念のため明るめの Leica SUMMILUX-M 1:1.4/50 をリュックに詰めて持っていきました。ただでさえ重いのに、今日はぐっと腰にきました。ボディはZ9です。

24−120mmでも彗星撮影はさすがに手持ちは無理なので、できるだけ軽い小型三脚を持っていきましたが、へなちょこなのであまり役に立ちませんでした。リモコンを忘れたので、後で見たら結構ブレていました。

期待通り明るい彗星になってくれたようです。肉眼でもばっちり見えました。

NIKKOR Z 24-120mm f/4 S

肉眼よりもいささかよく写っていますが、ほぼこんな感じです。彗星のコマの位置は、金星よりもやや低い高度です。

背景(前景)の山は丹沢山系です。

まだ高度が低いのでどうかと思いましたが、思っていたよりもはっきり見えます。運よく雲がなかったので全貌を写すことができました。

暗くなると見やすくなりますが、それにつれて高度が下がるので大気の影響で見えにくくなります。14日~16日あたりの方が好条件でしょうか。それよりもこの手の淡い天体は天候やシーイングの影響の方が大きいので、神頼みになります。

Leica SUMMILUX-M 1:1.4/50

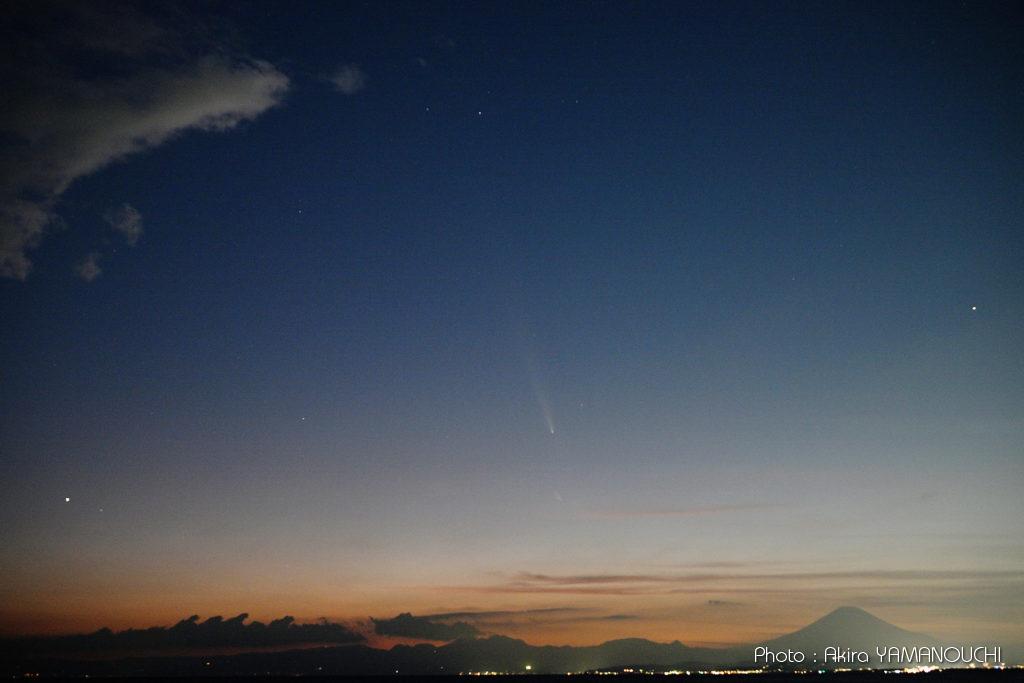

2024年10月14日

関東に住んでいるので、やっぱり背景(というか本当は前景ですが)は富士山にしたいですね。

彗星は13日よりも高度が上がって、金星の仰角よりもやや高い位置です。

NIKKOR Z 24-120mm f/4 S

左端の輝点が金星です。金星を目印に探すとすぐに見つかります。13日は金星よりも低い位置でしたが、14日は金星の高度よりもやや高い高度です。これからどんどん高度が高くなる一方、遠ざかるので小さく、暗くなってしまいます。

NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

14日は同じく天文少女だった家内も連れて行きました。彼女のZ8だとセンサーはZ9と同じで面白くないので、彼女が以前使っていて今は私の顕微鏡カメラとして活躍してくれているZ50にNIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRを装着して渡しました。

なんと、くやしいことに彼女が撮った写真の方がきれいに写っていました。ちゃちな三脚なのでブレていますが、高感度耐性が圧倒的に良いZ50の方が彗星のような淡い天体を撮るのには向いているようです。

恐れ入りました。

Z50やそこから派生したZfcが未だに現役で人気機種なのが分かります。感度を上げてもノイズが少ない大変良いセンサーだと思います。

2024年10月15日

14日の条件があまり良くなかったので、リベンジに行きました。結果、15日も薄い雲が出ていて、14日の方が良かったようです。明日から天候が優れないようなので、15日がラストチャンスかもしれません。

重い三脚は持って行きたくなかったので、チャチな三脚+リモコンにしました。ミラーレスなので、触りさえしなければ軽いへなちょこの三脚でもまったくブレずに撮影できます。最終的に4秒くらいの露出を使いましたが、問題ありませんでした。

Z9のリモコンは結構面倒で、ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11aとワイヤレスリモートコントローラー WR-T10が必要です。他のカメラで使えているWL-L7はZ9やZ8には対応していません。

NIKKOR Z 24-120mm f/4 S

絞り f4、ISO 1000、露出 1.6秒

開放 F4、ISO 1000、露出 4秒

2024年10月16日-19日

仕事や悪天候で撮影断念。

2024年10月20日

NIKKOR Z 24-120mm f/4 S

ようやく晴れたので撮りに行きました。

高度は上がったのは良いのですが、もう地球から遠ざかっているので、小さく、暗くなってしまいました。都会の空では肉眼では見えなかったので、写真を撮りながら位置を追い込みました。

もうお別れでしょうか。8万年後にまた会いましょう。

人見知りなので誰もいないところを選んで撮影していたのですが、撮影しているのを見て次々と人が集まってしまいました。皆さん彗星を撮りに来られたようですが、場所が分からなくて困っている様子でした。

野鳥撮影中も鳥の位置を人に教えるのは大変難しいと思うのですが、星はもっと困難です。肉眼で見えている時はまだしも、今日は肉眼では見えなかったので尚更です。自分のカメラを見せて、「この方向です」と伝えるのが精いっぱいでした。

みなさん撮れたかなぁ。

最後まで食い下がっていたオジサンは「老眼だから見えねーや」と言ってあきらめた様子でした。自分も老眼なので、そういう問題ではないと思います。

「騙されたと思ってとにかく私のカメラと同じ方向に向けて1、2秒露出すれば写りますから」、と伝えたのですが。

総評

都会は光害によって空が明るいので彗星の撮影には限界があります。空が暗い地域ではよりはっきりと見え、徐々に暗くなる尾の先端まで写し撮れることでしょう。

それでも神奈川県の明るい空で肉眼で見えるほどの大彗星になってくれました。期待以上でした。次に戻ってくるのは8万年後のようなので、一期一会です。

星などの暗いターゲットを撮影するとき、Z9の「スターライトビュー」の機能が重宝します。露出などの反映はされなくなってしまいますが、一時的に昼間のように明るく表示することができるので、構図を決めたりピントを合わせるのに大変便利です。自分はファンクションキーに割り当てて、ボタンを押すだけでオンオフを切り替えられるように設定しています。

スターライトビュー時はファインダーでもモニターでも彗星の尾まで良好に見えます。ピントを合わせ、構図を決めたらスターライトビューはオフにするのを忘れないようにしなければなりません。露出決定はオフの状態で行います。

星を撮る人のために、ご親切にも「赤色画面表示」なる機能もあります。暗闇に慣れた目でメニューなどを見るとせっかく暗順応した目が解除されてしまうので、すべて赤色表示にする機能です。自分だけではなく、周りの方々への配慮にもなります。

しかし、今回の撮影場所は街灯もあって十分に明るく、他に彗星を撮っている人もいなかったので使いませんでした。

背面のボタンの文字を光らせるイルミネーター点灯機能もあります。暗闇だとまったく見えないので、状況によって点灯させると良いでしょう。今回は重宝しました。

Z9は何だか至れり尽くせりの不思議なカメラです。野鳥を撮っているときは鳥撮り人用に開発されたのではないかと思うほど機能を発揮する一方、彗星を撮ろうと思ったら星撮り人用に設計されたのではないかと思う機能が満載です。Z9の万能性にちょっとビックリです。

ミラーレスであり、かつメカニカルシャッターレスであるZ9、Z8は超望遠撮影や顕微鏡撮影で威力を発揮しますが、星野写真の長時間露出時にも効果的です。一眼レフ時代はミラーアップしてもシャッターブレが発生したので、黒い紙でレンズを塞いだり、レンズキャップを使って露光制御をしたものですが、Z9、Z8はミラーもシャッターもなく、絞り開放では絞り機構も作動しないので完全なる無振動撮影が可能です。もちろん、他のミラーレスでも完全電子シャッターで使える機種では無振動撮影が可能です。

電波制御のリモートコントローラーがあれば、簡易的な三脚でもまったくブレない写真が撮れます。しかし、軽いへなちょこな三脚は信頼できないので、カメラストラップは首にかけたまま使いました。

露光中に誤作動するといけないので、手ぶれ補正はオフにしておきます。焦点距離は最長で120mmで、露出も数秒なので、赤道儀などは必要なく、固定撮影で十分です。

画質は高感度ノイズと長秒時ノイズのせめぎあいになりますが、Z9は高感度に弱いイメージがあるので、感度はISO 2000までに抑え、露出時間を長くしました。カメラの長秒時ノイズ除去をオンにしましたので、1コマ撮影するたびに露出と同じくらいの時間でノイズ除去の処理が入ります。感度は日没から薄明終了の明るさに応じてISO 100から2000まで手動でコントロールしました。

最近はPCでのノイズ除去機能が、AIの技術を応用して素晴らしい発展を遂げています。はたして高感度ノイズと長秒時ノイズのどちらが除去しやすいのかはわかりません。今回は長秒時ノイズ除去はカメラにまかせて、高感度ノイズをPCで処理しました。

Z9で彗星を撮るのははじめてでしたが、若い頃、フィルムカメラで苦労してハレー彗星を撮影したときとは雲泥の差です。

良い時代になりました。

| Amazon Link |

|---|

カメラ関連

Nikon Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18d Amazon |

Nikon バッテリー室カバー BL-7 Amazon |

Nikon FTZ II Amazon |

SmallRig ニコンZ9用Lブラケット(ARCA SWISS互換) Amazon |

グラマスGRAMAS Extra Camera Glass Nikon Z 9用 DCG-NI17 クリア Amazon |

メディア

標準ズーム

おすすめ NIKKOR Z 24-120mm f/4 S Amazon |

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 Amazon |

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S Amazon |

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S Amazon |

NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 Amazon |

広角ズーム

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S Amazon |

NIKKOR Z 14-30mm f/4S Amazon |

NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 Amazon |

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 Amazon |

単焦点レンズ

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S Amazon |

NIKKOR Z 50mm f/1.2S Amazon |

NIKKOR Z 85mm f/1.2S Amazon |

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S Amazon |

NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena Amazon |

望遠・超望遠レンズ

NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S Amazon |

NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S Amazon |

NIKKOR Z 600/6.3 VR S Amazon |

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S Amazon |

Zマウント純正テレコンバーター・マウントアダプター

Z TELECONVERTER TC-1.4 Amazon |

Z TELECONVERTER TC-2.0 Amazon |

ニコン マウントアダプターFTZII Amazon |