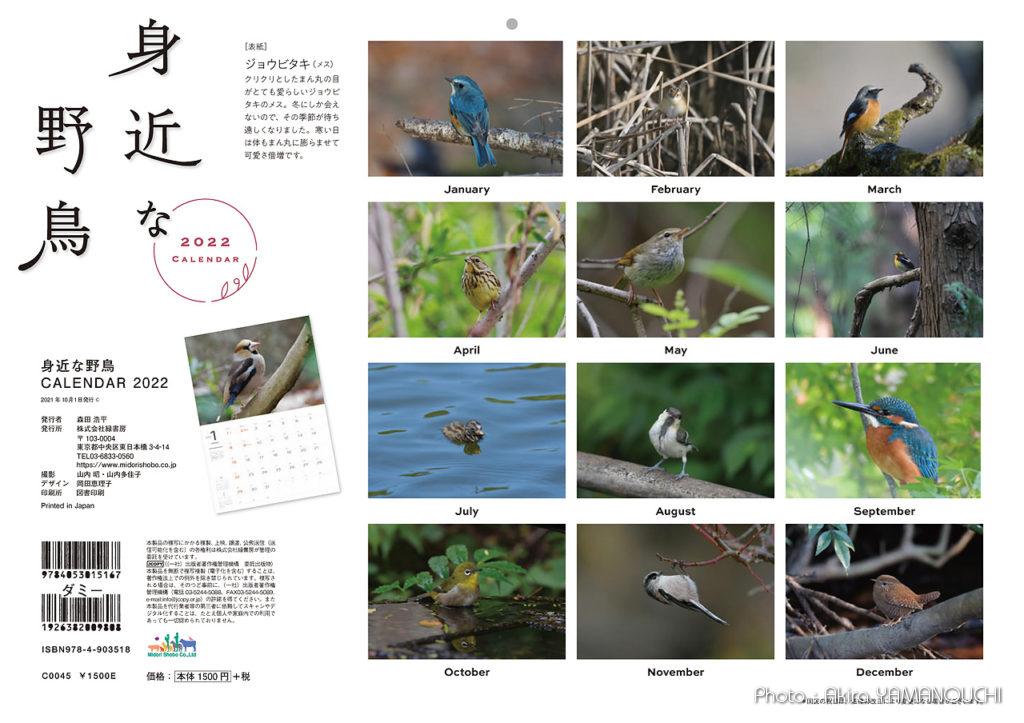

身近な野鳥カレンダー2022年版も私どもの野鳥写真を採用していただきました。緑書房さん、ありがとうございます。

今回もこれから野鳥撮影をはじめられる方々のために僭越ながら撮影のポイントとEXIFデータの公開をさせていただきます。参考になりましたら幸いです。

撮影機材

- Nikon D500 + TC14E-III + AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR

- Nikon Z50 + FTZ + AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR

表紙

- Camera Model Name : NIKON D500

- Lens ID : 500 mm f/4.0

- Focal Length : 700.0 mm (35 mm equivalent: 1050.0 mm)

- Exposure Time : 1/200

- F Number : 5.6

- Exposure Program : Manual

- ISO : 320

- Exposure Compensation : -1

個人的に一番好きな野鳥、ジョウビタキのメスです。クリクリした大きな丸い目がチャームポイントです。

体色が地味なので、背景も地味だとどこに何がいるのか分からなくなってしまいます。保護色としてはうまく行っているのでしょうが、それだとカレンダー写真としてはインパクトが薄いので、派手目な背景を選ぶと引き立ちます。新緑の緑なども良い背景になりますが、この日はちょうどボケ(植物の「ボケ(木瓜)」です。わざとピントをはずしたボケがボケ(木瓜)の花なのでややこしい)とレンギョウをバックにできる枝にとまってくれました。前景と背景をうまくぼかすと表紙の候補になると思い、絞りを開放に開けて積極的に赤い花の「前ボケ」を取り入れて、幻想的な雰囲気になるようにかなり狙って撮影しました。できるだけ感度が下がるよう、シャッター速度を1/200秒にまで落として撮影しました。白飛びしないよう、マイナス1段の補正をしています。35mm判換算1050mm相当で手持ち1/200秒でブレずに撮れるのは、腕ではなくカメラの手振れ補正機能の恩恵です。これでISOが320に抑えられ、B4に耐える画質を維持することができました。

鳥種によってシャッター速度をどのくらい落とせるか、おおまかに決めています。ジョウビタキのように比較的落ち着いた野鳥は1/100秒、がんばって1/60秒くらいまで落としても成功する率は高いでしょう。しかし、メジロやエナガなどのように、常に動き回っている野鳥は、たとえ手振れ補正機構が完璧に動作したとしても被写体ブレを起こす確率が高くなります。

表紙写真の中央部切り出し。B4サイズのカレンダーの表紙に使うためには、このくらいのピント精度と解像度、白飛び・黒つぶれがない露出調整が必要です。いつも個人的な指標としている目の周りのツブツブがきれいに解像していないとボツです。ここがボケていたり、階調が破綻している写真は使えません。

単焦点なので絞り開放にして、手振れしない限界までシャッター速度を落として感度が上がらないように注意しながら撮影すると、レンズとセンサーの能力を最大限に引き出すことができます。そういった調整をするために撮影モードはマニュアルです。感度をオートにして露出補正で露出をコントロールする撮り方をしています。カメラ任せではなかなか思うようには撮れません。

収録写真

表紙+2022年各月+2023年1月の計14枚です。

1月

- Camera Model Name : NIKON D500

- Lens ID : 500 mm f/4.0

- Focal Length : 700.0 mm (35 mm equivalent: 1050.0 mm)

- Exposure Time : 1/320

- F Number : 6.3

- Exposure Program : Manual

- ISO : 180

- Exposure Compensation : -1

ルリビタキも随分と「身近な野鳥」になってきました。それだけ環境を考慮した都市公園が増えて来たからでしょうか。喜ばしいことです。冬になると、東京都にも神奈川県にもわが家から電車で数駅の公園で見られます。

珍しく明るい場所に出て来てくれたので、頭から尾までピントが合うようにF6.3に絞り、シャッター速度も1/320秒でISO 180になりました。

いつものように、ルリビタキの体色は露出オーバーになりやすく、喉や眉の白い羽の部分が白飛びしやすいのでマイナス1段の補正をしています。

背中を見せながら横顔をこちらに見せる「ねじくりポーズ」を辛抱強く待ちました。

2月

- Camera Model Name : NIKON Z 50

- Lens Info : 500mm f/5.6

- Focal Length : 500.0 mm (35 mm equivalent: 750.0 mm)

- Exposure Time : 1/400

- F Number : 6.3

- Exposure Program : Aperture-priority AE

- ISO : 100

- Exposure Compensation : -1/3

家内が撮ったセッカちゃん正面図です。スズメよりも小さい小鳥で、かつ常に動き回っているので撮影は比較的困難です。アシが茂るような水辺を住処としているので、なかなか全身をクリアに見せてくれません。動かずに辛抱強く待っていると稀にひょっこりと出てきてくれます。

被写体ブレが起きやすいので、シャッター速度はあまり落とせません。また、背景によりますが、顎や目の周りが白飛びしやすいので、若干アンダー目に撮るのがポイントです。ミラーレスでは撮影前にファインダーで露出が確認できるので随分楽になりました。

3月

- Camera Model Name : NIKON D500

- Lens ID : 500 mm f/4.0

- Focal Length : 700.0 mm (35 mm equivalent: 1050.0 mm)

- Exposure Time : 1/250

- F Number : 6.3

- Exposure Program : Aperture-priority AE

- ISO : 100

- Exposure Compensation : -2/3

ジョウビタキのオスです。メスとは対照的にかなり派手な配色です。雌雄でずいぶんイメージが異なりますが、翼の白斑と尾の色が共通なので同じ仲間であることが分かります。

この写真は翼の白斑がちょうど日陰になっていますが、この部分が特に白飛びしやすいので撮影時は注意が必要です。

4月

- Camera Model Name : NIKON D500

- Lens ID : 500 mm f/4.0

- Focal Length : 700.0 mm (35 mm equivalent: 1050.0 mm)

- Exposure Time : 1/80

- F Number : 5.6

- Exposure Program : Manual

- ISO : 900

- Exposure Compensation : -1

アオジのメスです。

うーん、この手の顔にめっぽう弱いのです。可愛いすぎます。

アオジも藪の中に入っていることが多く、なかなかその姿を見せてくれません。

この写真も相当暗い条件だったので、絞り開放でシャッター速度を手持ち限界に近い1/80秒に落とし、何とか感度ISO 1000以下を維持できました。自分の撮影技術ではこのくらいがほぼ限界です。

5月

- Camera Model Name : NIKON D500

- Lens ID : 500 mm f/4.0

- Focal Length : 700.0 mm (35 mm equivalent: 1050.0 mm)

- Exposure Time : 1/250

- F Number : 6.3

- Exposure Program : Manual

- ISO : 720

- Exposure Compensation : -4/3

ウグイスの歌声は有名ですが、姿をはっきり見たことがある人は意外と少ないようです。ウグイスも樹冠の中で常に動き回っている小鳥なので、かなり撮影困難な部類です。

気配を消してじっと待っていると稀に近くに出てきてくれることがあります。条件が良い場所に出てくることは少なく、暗い日陰が多いので低感度で撮影できるように絞りとシャッター速度を調整します。

6月

- Camera Model Name : NIKON Z 50

- Lens Info : 500mm f/5.6

- Focal Length : 500.0 mm (35 mm equivalent: 750.0 mm)

- Exposure Time : 1/200

- F Number : 6.3

- Exposure Program : Aperture-priority AE

- ISO : 6400

- Exposure Compensation : -1/3

Z50を使用した家内の写真です。かなり暗い森の中だったので、ずいぶん感度が上がってしまいました。絞り優先モードになっていたので、シャッター速度が自動で1/200秒に固定されてしまいました。マニュアルにしていれば2段は下げられていたでしょう。印刷用としては限界を超えていますが、拡大しなければ何とかギリギリ使えるレベルです。キビタキもあまり撮影条件が良い場所には出てきてくれないので、いつもシャッター速度と感度との闘いになります。森の中の雰囲気を出したかったので、あまりアップではない画像にしてみました。

7月

- Camera Model Name : NIKON D500

- Lens ID : 500 mm f/4.0

- Focal Length : 700.0 mm (35 mm equivalent: 1050.0 mm)

- Exposure Time : 1/640

- F Number : 6.3

- Exposure Program : Manual

- ISO : 250

- Exposure Compensation : -2/3

カイツブリの雛にはいつも癒されます。激烈に可愛い鳥です。

生まれた直後は親指ほどの大きさなので、かなり拡大する必要があります。また、額に白い羽があり、この部分が白飛びしやすいので露出には注意が必要です。

特に水面は天候や撮影角度、反対岸の色などによって刻々と変化するので適正露出に補正するのはかなり困難です。35mm判換算1000mmを超えると波の上下だけでもファインダー像はかなり上下に動くので、あまりシャッター速度は落とせません。被写体ブレなので、どんなに優秀な手振れ補正が付いていても補正はできません。オーソドックスに(1/焦点距離)秒のシャッター速度程度が必要となります。

8月

- Camera Model Name : NIKON Z 50

- Lens Info : 500mm f/5.6

- Focal Length : 500.0 mm (35 mm equivalent: 750.0 mm)

- Exposure Time : 1/200

- F Number : 5.6

- Exposure Program : Aperture-priority AE

- ISO : 2000

- Exposure Compensation : -1/3

家内の方が自分よりも鳥を見つける才能があります。これも家内だけが見つけて撮ったシジュウカラの幼鳥です。幼鳥はまだ人に対する警戒心がないためか、その可愛い姿をさらけ出してくれることがあります。好奇心があるのか、首をかしげてこちらをじっと見たりします。シャッターチャンスです。

成鳥も幼鳥も白と黒もしくはグレーなので露出の補正が困難な野鳥です。特に成鳥の頬は真っ白で、白飛びしないように調整するためには一眼レフだと経験が必要です。この写真はミラーレスのZ50で撮影したものなので、露出の過不足が事前に分かります。暗い背景で普通なら難しい条件ですが、適正露出でした。一眼レフだったら失敗していた可能性が高いシーンです。

9月

- Camera Model Name : NIKON D500

- Lens ID : 500 mm f/4.0

- Focal Length : 700.0 mm (35 mm equivalent: 1050.0 mm)

- Exposure Time : 1/20

- F Number : 5.6

- Exposure Program : Manual

- ISO : 1000

- Exposure Compensation : -2/3

公園に棲むカワセミは人馴れしていて、かなり近くに人がいても平気です。むしろ人がいた方が天敵が来なくてより安全だと思っているのかもしれません。これはトリミングしている写真ではなく、彼の方からこの大きさに写る距離まで近づいてきました。これ以上近づいたらピントが合わなくなる距離です。全く意に介していない様子です。

こうやって見ると、カワセミは決して青い鳥ではなく、青、シアン、緑、オレンジ、赤、白、黒と、かなりカラフルな配色です。嘴や目は真っ黒で、顎と耳の辺りに真っ白な羽が使われています。この白い羽が白飛びしやすく、オートの露出だけだと露出オーバーになります。仕事に使う写真として白飛びは論外なので、かなり気を使って微調整します。

この写真は明るく見えますが、実際は夕方の樹冠の中でかなり暗い状況です。絞りを開放F5.6にしても感度が上がり過ぎてしまうので、シャッター速度を1/20秒まで落としてようやく感度をISO 1000にすることができました。1/20秒ではさすがに手振れしてしまうので、一脚を使用しています。

10月

- Camera Model Name : NIKON D500

- Lens ID : 500 mm f/4.0

- Focal Length : 700.0 mm (35 mm equivalent: 1050.0 mm)

- Exposure Time : 1/125

- F Number : 5.6

- Exposure Program : Manual

- ISO : 1000

- Exposure Compensation : -4/3

大人気のメジロです。真っ白なアイリングは大変目立ち、メジロ好きのバーダーは多いようです。群れで暮らしていて、シジュウカラやコゲラなどと混群を形成しながら公園内を移動している光景をよく目にします。

メジロの撮影の注意点はやはり目の周りの白いリングです。この部分が純白の羽なので、白飛びしやすく、カメラ任せの露出ではほぼ確実に白飛びします。カメラの癖にもよりますが、基本的にはかなりマイナスの補正が必要でしょう。

この写真ではマイナス1.3段ほど補正しています。この場所も暗かったので、感度が上がらないように絞り開放、シャッター速度1/125秒まで落としてようやくISO 1000になってくれました。これも35mm判換算1050mm相当の超望遠手持ち撮影としては自分の技術ではほぼ限界に近いシチュエーションです。

11月

- Camera Model Name : NIKON D500

- Lens ID : 500 mm f/4.0

- Focal Length : 700.0 mm (35 mm equivalent: 1050.0 mm)

- Exposure Time : 1/800

- F Number : 5.6

- Exposure Program : Manual

- ISO : 500

- Exposure Compensation : -1

女子ウケNo.1のエナガ。大変小さく、一瞬たりともじっとしてくれないので、撮影は思った以上に困難な野鳥です。手ブレは手ブレ補正機能がある程度キャンセルしてくれますが、被写体ブレには無効です。シャッター速度を上げるしかありません。

この写真も絞り開放でシャッター速度を1/800秒に上げています。ISOが1000以下に抑えられているので許容範囲でしょう。エナガも基本は白黒の配色なので、白が飛ばないように露出補正をします。この場合はマイナス1段補正して適正になりました。

12月

- Camera Model Name : NIKON D500

- Lens ID : 500 mm f/4.0

- Focal Length : 700.0 mm (35 mm equivalent: 1050.0 mm)

- Exposure Time : 1/60

- F Number : 5.6

- Exposure Program : Manual

- ISO : 500

- Exposure Compensation : -1

都市部の公園でも条件が合えば出会える野鳥です。谷底に渓流があるような立地を好むため、薄暗いシチュエーションです。つまり、大変写真が撮りにくい状況だということです。

可愛らしさとは裏腹に、カメラマン泣かせな小鳥です。そもそも日本の野鳥で一、二を争う小型種で、薄暗い谷底でちょこちょこと動き回るのです。一番むずかしいターゲットかもしれません。

絞り開放でシャッター速度を1/60秒まで落としてようやくISO 500まで落とすことができました。35mm判換算で1050mmのレンズを手持ち1/60秒で撮影するのはほぼ限界です。また、いくら手ブレ補正が優秀でも被写体ブレは避けられませんので、「動かないでくれー」と祈るしかありません。

時折尾を上に上げる独特のポーズを見せてくれるのを根気よく待って連射します。

2023年1月

- Camera Model Name : NIKON D500

- Lens ID : 500 mm f/4.0

- Focal Length : 700.0 mm (35 mm equivalent: 1050.0 mm)

- Exposure Time : 1/200

- F Number : 6.3

- Exposure Program : Manual

- ISO : 560

- Exposure Compensation : -2/3

いつも怒っているように見えてしまうシメです。比較的落ち着いた鳥なので撮影は困難ではありませんが、私のフィールドでは遭遇確率が低く、あまりチャンスを貰えません。出会った時にとにかく連射します。怒った表情の中にも愛嬌があって、出会うとなぜか笑ってしまいます。よく見るとカラフルだし、可愛らしい鳥です。

他の野鳥と同様、白飛びしないようにアンダー目に撮影します。

以上、厳選した14枚です。どれも大変思い入れがある写真です。これからの皆様の野鳥撮影の参考になれば幸いです。

入手方法

Amazonで販売されています。

身近な野鳥カレンダー2022 Amazon |

身近な野鳥カレンダー2022です。2021年版と同様、珍しい野鳥ではなく、身近な公園で出会えるかわいい野鳥をテーマに集めました。2022年版もB4の大型サイズの高品質なフルカラー印刷です。 「身近な野鳥カレンダー2022」 山内 昭 (写真), 山内 多佳子 (写真) ●壁掛タイプ ●B4判(257mm×364mm) ●14枚綴り ●1月はじまり ●日曜はじまり ●便利な前後月付き ●六曜入り ぜひお楽しみください。 出版予定は2021年9月です(発売前は予約受付中です)。 |

| Amazon Link |

|---|

見つけて楽しむ身近な野鳥の観察ガイド(初心者向けの図鑑です)著者の一人です。 Amazon |

ぱっと見わけ観察を楽しむ 野鳥図鑑(バードウォッチャー必携の図鑑です)私とは関係ありませんがおすすめです。 Amazon |

身近な野鳥カレンダー2021 Amazon |

身近な野鳥カレンダー2022 Amazon |

身近な野鳥カレンダー2023 Amazon |

身近な野鳥カレンダー2024 Amazon |

カラーアトラスエキゾチックアニマル 哺乳類編 第3版(写真担当しました) Amazon |

カラーアトラスエキゾチックアニマル 鳥類編(写真担当しました) Amazon |

カラーアトラスエキゾチックアニマル 爬虫類・両生類編 第2版(写真担当しました) Amazon |

ウサギの医学(写真担当しました) Amazon |

ラビットメディスン(翻訳担当しました) Amazon |

|

|

| Amazon Link |

|---|

カメラ関連

Nikon Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18d Amazon |

Nikon バッテリー室カバー BL-7 Amazon |

Nikon FTZ II Amazon |

SmallRig ニコンZ9用Lブラケット(ARCA SWISS互換) Amazon |

グラマスGRAMAS Extra Camera Glass Nikon Z 9用 DCG-NI17 クリア Amazon |

メディア

標準ズーム

おすすめ NIKKOR Z 24-120mm f/4 S Amazon |

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 Amazon |

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S Amazon |

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S Amazon |

NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 Amazon |

広角ズーム

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S Amazon |

NIKKOR Z 14-30mm f/4S Amazon |

NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 Amazon |

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 Amazon |

単焦点レンズ

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S Amazon |

NIKKOR Z 50mm f/1.2S Amazon |

NIKKOR Z 85mm f/1.2S Amazon |

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S Amazon |

NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena Amazon |

望遠・超望遠レンズ

NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S Amazon |

NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S Amazon |

NIKKOR Z 600/6.3 VR S Amazon |

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S Amazon |

野鳥撮影用おすすめ超望遠レンズ(Zマウント)

Zマウント純正テレコンバーター

Z TELECONVERTER TC-1.4 Amazon |

Z TELECONVERTER TC-2.0 Amazon |

野鳥撮影用おすすめ超望遠レンズ(Fマウント)

AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR Amazon |

ニコン マウントアダプターFTZII Amazon |

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21b4e04d.75f4c373.21b4e04e.0600e631/?me_id=1213310&item_id=20479411&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7573%2F9784895317573_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)