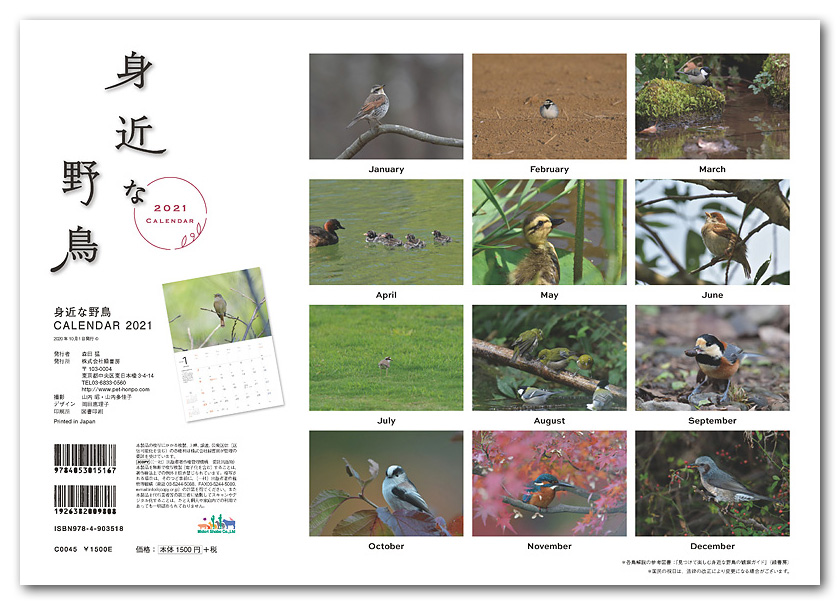

2021年版カレンダーも緑書房さんからご依頼いただき、私どもの画像を使っていただきました。「身近な野鳥カレンダー2021(壁掛け)」です。

- 名称:身近な野鳥 CALENDAR 2021

- 出版社: 緑書房 (2020/9/19)

- 写真:山内 昭、山内 多佳子

- 大きさ: B4判(257mm×364mm)

- ISBN-10: 4895315622

- ISBN-13: 978-4895315623

- 発売日: 2020/9/19

Amazonから購入(予約)できますので、よろしくお願い申し上げます。

今回も身近な野鳥ということで、東京、神奈川の都市部の公園で撮った写真だけで構成されています。街中の公園でも、野鳥たちは力強く生きていて、可愛らしい姿をみせてくれます。その光景を少しだけ取り込ませていただきました。その姿が少しでも皆さまの癒しになれば幸いです。

- 表紙:ルリビタキ

- 1月:ツグミ

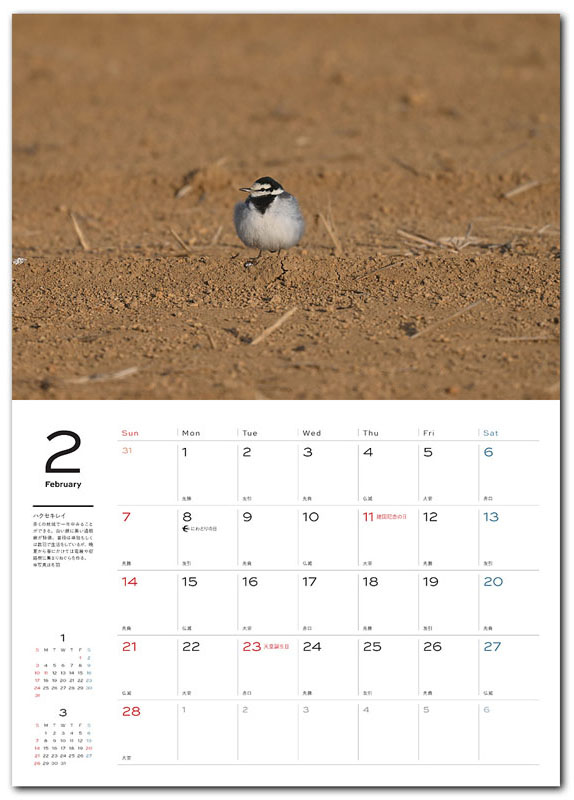

- 2月:ハクセキレイ

- 3月:シジュウカラ

- 4月:カイツブリ

- 5月:カルガモ

- 6月:スズメ

- 7月:コチドリ

- 8月:メジロ

- 9月:ヤマガラ

- 10月:エナガ

- 11月:カワセミ

- 12月:ヒヨドリ

- 2022年1月:ジョウビタキ

撮影後記

昨年の「身近な野鳥 2020 CALENDAR」はA4変形(210x210mm)でしたが、今回はB4サイズになるというお話をいただき、嬉しさと同時に、はたしてB4サイズに耐える品質の写真がどのくらいあるのか心配になりました。A4サイズくらいであれば、多少構図が悪くてもトリミングで対応できますし、微妙にピントが甘くても、縮小されるので実は使えたりします。しかし、B4となると使用しているカメラの解像度からして、一切のごまかしはききません。ピントは完璧に合っていないとボツですし、トリミングもできないので、撮影時の構図がそのまま使われることになります。数年間撮りためた数万枚の写真の中から、数ヵ月かけて14枚厳選しました。

タイミング的にも、2019年にレンズを500mm単焦点に新調し、より高解像度の写真を撮れる状態にしていたので、画質の面ではタイムリーでした。野鳥が一番多い秋、冬に集中して撮影することもできました。春から初夏にかけても精力的に撮影したかったのですが、おりしも新型コロナの影響で自粛を余儀なくされました。仕事も減り、撮影にも行けないのは大変なストレスでしたが、逆に時間ができたので、写真を厳選することに時間をかけることができました。今までで一番時間をかけた自信作となっています。

B4サイズでテスト印刷をしていると、鳥が画面いっぱいに写っている必要もないことに気づきました。判が大きい分、引きで撮った写真の鳥もそれなりに大きくなり、周りとの対比で写真として面白いものになります。今回はB4サイズの利点を活かしてアップの画像と、引きの画像を取り混ぜて選んでみました。

表紙

表紙はルリビタキです。何名かの方々からお問合せいただきまして、情報不足で申し訳ございません。カワセミと双璧をなす青い鳥の代表選手です。

ルリビタキは、身近な野鳥ではないのではないか、と言われるかもしれませんが、わが家(相模原市)から公共交通機関で30分程度で行ける、民家に囲まれた2つの都市公園で普通に出会える野鳥です。皆さまの近くの公園にも案外来ているかもしれません。ネットなどで調べてみてください。撮影しなくても、青い鳥に合うだけで幸せな気分になれます。ただし、冬限定です。

ここ数年はルリビタキの青さの虜になっています。カワセミの青はシアンと緑色が混ざったような色ですが、ルリビタキの青は波長が短いホンモノの濃い青です。あの青さの表現には正確な露出と、カメラの色再現能力も大事になってきます。

あまりじっとしてくれない野鳥ですし、小型の鳥なので、印刷レベルに撮ろうと思うと比較的困難な鳥です。眉と喉に一部白い羽毛があり、その部分が飛ばない(露出オーバーにならない)ように露出を決めないと、ディテールや階調が失われてしまいます。白飛びを恐れてあまりアンダーにすると、今度は背中の青が綺麗に出なくなります。白が飛ばないギリギリの露出が適正露出です。

ちょうど良い石の上にとまって「ねじくり」ポーズをしてくれるまで、幾度となく通い、何万枚も撮影しました。ルリビタキとの根くらべです。

撮影機材

主な撮影機材です。

- Nikon D500+Nikon AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR +TC-14E III

- Nikon Nikon Z50+Nikon AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR

どちらも野鳥を撮るのに最適化したセットです。写真上は解像度と速射性を追求した組み合わせで、本来は野鳥の飛翔写真を撮るために組んだものです。まだ光学ファインダーの一眼レフにこだわっています。よく写りますが、総重量5kgほどになるので、手持ちで振り回すにはかなりの腕力が必要です。腱鞘炎になって、腕立てと懸垂をして体を鍛え直しました。写真の腕とは腕力のことだったりもします。

写真下は現在家内が使っている組み合わせで、野鳥撮影用としては最強最軽量セットではないでしょうか。ボディはミラーレス、レンズは500mmの単焦点ながら、 位相フレネルレンズを使っているので、女性でも軽々振り回せる軽さです。逆光が苦手という弱点はありますが、順光では絞り開放からその能力を遺憾なく発揮します。

基本は手持ち撮影ですが、シャッター速度が手持ち限界以下になるような暗い場面ではまれに一脚を使用することもあります。

撮影のこだわり

どちらのレンズもVR機構(手振れ補正)が付いているので、35mm判換算で750mmや1000mmを超える超望遠の画角でも、昔に比べたらずいぶんと撮影成功率が上がりました。フィルムの時代から素晴らしい写真を撮られていた先達には頭が下がる思いです。

撮影モード

撮影モードはマニュアルで、感度を自動にしています。力レンダーがB4になるとの話をいただいてからは、ISO感度が可能な限り低くなるように、シャッター速度を極力落として撮影することに集中しました。

ご存じのように、昨今のデジタルカメラはISO 51200など、フィルム時代には考えられなかった高感度で使用することができますが、感度が上がれば上がるほど画質は悪くなります。ファインダーに表示される感度を見ながらシャッター速度を調整する撮影スタイルで撮影しています。

絞り

絞りは暗い場所では開放、明るい場所では半段絞るくらいで、極力回折ボケの発生を防ぐ撮り方をしています。

一般的にカメラのレンズは絞れば絞るほど回折の影響でどんどん寝ぼけた画像になってしまいます。ズームレンズでは若干絞った方が諸収差が除去され、コントラストが上がりますが、単焦点レンズは一般的に開放から高コントラストで高解像度の絵が撮れます。多くのバーダーたちが単焦点レンズにこだわるのは、躊躇なく開放で使えるからです。

シャッター速度

VRの恩恵にあやかると、35mm判換算で1000mm前後の画角でも、1/200秒や1/100秒のシャッター速度で撮影できます。熟練が必要ですが、頑張れば1/60秒くらいまで落として撮影できます。しかし、カメラがブレなくても鳥は動くので、今度は被写体ブレとの闘いになります。鳥が動かない瞬間はなかなか狙えないので、連射して、たまたま鳥の動きが止まって写ったものを採用します。それで何とかISO感度が1000以下になるようにしています。B4版のグラビア印刷だと、そのくらい気を使って撮影しないと印刷に耐えません。

ピント

目の周りの羽毛が解像していないと許せません。露出も、純白の羽毛が

白飛びせず、階調がキレイに残っていて欲しいものです。いつもこんなに

綺麗に撮れるわけではなく、何万枚も失敗した末の一枚です。

F5.6(テレコン付き:開放)、1/100s、ISO 320

ディスプレーだけでは分からないので、すべての候補写真はB4サイズで印刷して評価しました。実際B4で見ると、ピント面の羽毛1本1本が分かるレベルです。数ミリピントがずれているだけで、もうその写真はボツです。目が写っている以上、ピントは目にドンピシャに合っていないといけません。指標としては、鳥の瞼のツブツブが解像していることです。B4に伸ばすとそこまで見えてしまいます。

人間は誰でも、写真を見ると自然と目に注目します。そこのピントが少しでも甘かったら、他がどんなに良くても写真としてはダイナシなのです。

以上のように、B4サイズのハードルは急に高くなり、撮影時からそのつもりで撮らないとボツネタが増えることになります。今までA4だったら耐えられた画像もB4には使えないものも多いのです。自分としても勉強になりましたし、初心に立ち返ることができました。

こだわりぬいたカレンダー

今回選んだ写真は、露出、構図、ピントにこだわりぬいて撮影した写真たちです。私があまりにもこだわった偏屈なジジイなので、緑書房の編集担当の方にはずいぶん迷惑をかけてしまいました。あらためてお詫びとお礼を申し上げます。

しかし、撮影に数年、選別に数ヵ月かけた、私たちにとってはわが子のようなカレンダーになりました。

身近な野鳥カレンダー2021 Amazon |

身近な野鳥CALENDAR 2021 左の写真をクリックしていただくとAmazonの購入ページに飛べます。バードウォッチングをはじめた方や、野鳥にご興味がある方におすすめいたします。どれも都市部の公園で見られる野鳥たちです。このカレンダーが、野鳥撮影をはじめた方々の参考にもなれたら幸いです。 また、野鳥好きの方へのプレゼントにも最適です。 |

撮影データ

より詳細な撮影データも掲載させていただきました。野鳥の写真がなかなかうまく撮れない方々や、これから野鳥撮影をはじめたい方々の参考になれば幸いです。

| Amazon Link |

|---|

見つけて楽しむ身近な野鳥の観察ガイド(初心者向けの図鑑です)著者の一人です。 Amazon |

ぱっと見わけ観察を楽しむ 野鳥図鑑(バードウォッチャー必携の図鑑です)私とは関係ありませんがおすすめです。 Amazon |

身近な野鳥カレンダー2021 Amazon |

身近な野鳥カレンダー2022 Amazon |

身近な野鳥カレンダー2023 Amazon |

身近な野鳥カレンダー2024 Amazon |

カラーアトラスエキゾチックアニマル 哺乳類編 第3版(写真担当しました) Amazon |

カラーアトラスエキゾチックアニマル 鳥類編(写真担当しました) Amazon |

カラーアトラスエキゾチックアニマル 爬虫類・両生類編 第2版(写真担当しました) Amazon |

ウサギの医学(写真担当しました) Amazon |

ラビットメディスン(翻訳担当しました) Amazon |

| Amazon Link |

|---|

カメラ関連

Nikon Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18d Amazon |

Nikon バッテリー室カバー BL-7 Amazon |

Nikon FTZ II Amazon |

SmallRig ニコンZ9用Lブラケット(ARCA SWISS互換) Amazon |

グラマスGRAMAS Extra Camera Glass Nikon Z 9用 DCG-NI17 クリア Amazon |

メディア

標準ズーム

おすすめ NIKKOR Z 24-120mm f/4 S Amazon |

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 Amazon |

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S Amazon |

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S Amazon |

NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 Amazon |

広角ズーム

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S Amazon |

NIKKOR Z 14-30mm f/4S Amazon |

NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 Amazon |

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 Amazon |

単焦点レンズ

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S Amazon |

NIKKOR Z 50mm f/1.2S Amazon |

NIKKOR Z 85mm f/1.2S Amazon |

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S Amazon |

NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena Amazon |

望遠・超望遠レンズ

NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S Amazon |

NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S Amazon |

NIKKOR Z 600/6.3 VR S Amazon |

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S Amazon |

野鳥撮影用おすすめ超望遠レンズ(Zマウント)

Zマウント純正テレコンバーター

Z TELECONVERTER TC-1.4 Amazon |

Z TELECONVERTER TC-2.0 Amazon |

野鳥撮影用おすすめ超望遠レンズ(Fマウント)

AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR Amazon |

ニコン マウントアダプターFTZII Amazon |