天体望遠鏡

市販の天体望遠鏡の口径は直径が数センチから数十センチです。10cmを超えると、月面はもとより、木星、土星などもよく見えるようになってきます。20cmを超えるとかなり本格的になってきて、集光力が俄然高くなるので、目に見えない暗い星雲や遠くの銀河なども見えるようになります。

口径10cmを超えるとレンズを使った屈折式望遠鏡は急激に高価になるので、多くは反射式望遠鏡になります。反射望遠鏡は対物鏡1面を研磨すればできますが、屈折式の場合は色収差補正のために対物レンズは最低でも2枚以上の組み合わせとなり、2枚でも4面の研磨が必要です。反射式の場合は色ズレが起きないメリットがあります。そのため、現代の大型望遠鏡はほぼすべて反射式となっています。

国立天文台 https://www.nao.ac.jp/

天文台の望遠鏡は口径がメートル級になります。パロマ天文台のヘール望遠鏡は口径5m、日本が誇るすばる望遠鏡は口径が8.2mです。マウナケア山頂のスバル望遠鏡のすぐ近くにできたケック望遠鏡は口径10mを超えています。まるで競争するかのように、時代とともに望遠鏡は巨大化しています。

では、なぜ望遠鏡は口径が巨大化するのでしょうか。倍率を上げたいのであれば望遠レンズと同様、焦点距離を伸ばす必要があります。望遠レンズも300mm、500mm、800mm、1000mmと焦点距離が長くなるほど遠くのものが大きく写ります。天体望遠鏡も遠くの天体を見るために焦点距離を伸ばせばいいものを、なぜ口径をどんどん大きくするのでしょう。

回折現象

光は電磁波です。電界と磁界が直交した電磁波として説明されていますが、誰もそんな姿は見ていないので、理論的にそう考えるとうまく説明がつくというだけです。とにかく、波である以上、海の波や音の波と同じふるまいをするということです。

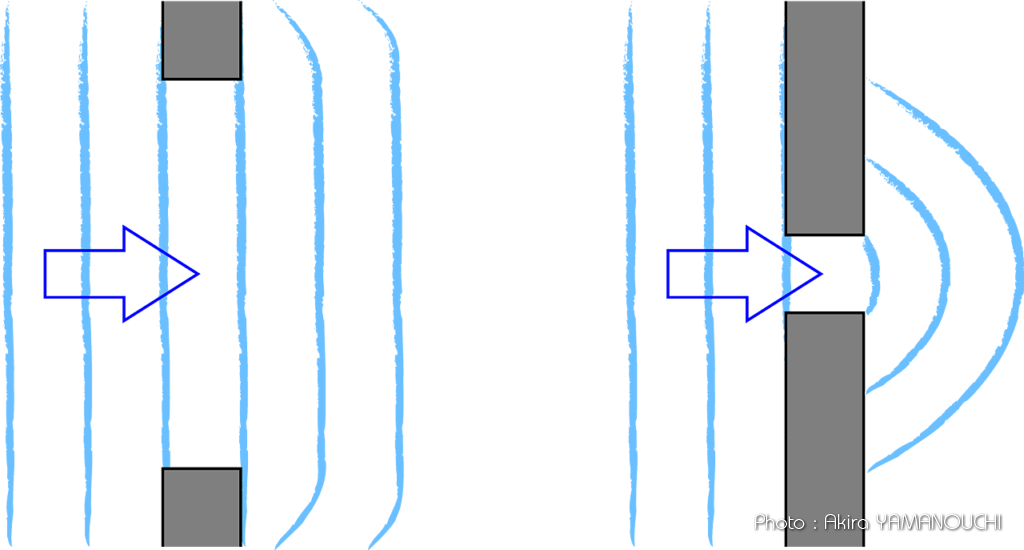

回折現象はあらゆる波に共通して起こる、波が回り込む現象です。防波堤の開口部が十分な広さであれば、海の波は直進して砂浜に到達します。しかし、防波堤の先端では波が防波堤の裏の方まで曲がって回り込んできます。開口部の間隔をだんだん狭くすると、平行に届いていた波は直線ではなくなり、しまいには小さい隙間を通って来て円形に広がる波になります。これが回折現象です。

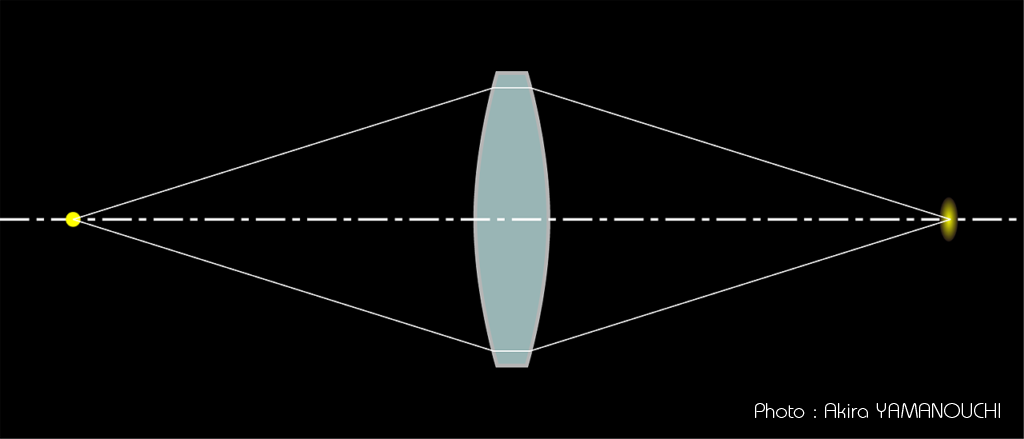

望遠鏡も有限な大きさなので、必ず回折現象が起きます。そのため、どんな優秀な光学系を使おうと、点光源は点には写らず、エアリーディスクと呼ばれるある面積を持った像として写ります。

口径が大きいほど回折の影響が少ないのでエアリーディスクは小さくなり、口径が小さいと上の狭い間隔の防波堤と同様、光がまっすぐ進まなくなり、像はぼやけてエアリーディスクは大きくなります。

口径と分解能

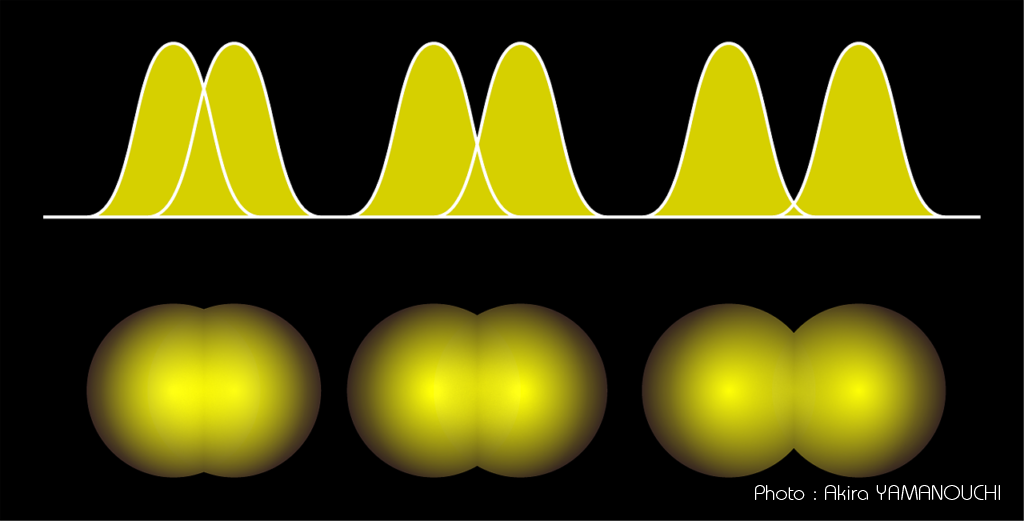

分解能は2つの点光源をレンズなどで投影したときに2点を2点として分解できる限界の角度のことです。前述のように、点光源は回折によってぼやけた面積があるエアリーディスクとして投影されます。

明らかに離れた2点でも、投影像は面積を持つので、それが半分以上重なっているとダルマのような形で、2つの像を2点として認識できません(左)。エアリーディスクの光度の半分が重なるくらいまで2点間が離れると、ようやく2つの点として認識できるようになります(中央)。この時の2点間の視角度を分解能といいます。さらに離れると明確に2点として分解できます(右)。

エアリーディクスの大きさは口径が大きくなるほど小さくなるので、十分に大きな口径でエアリーディスクの半径が2点間の距離よりも小さくなると2点が分離して見えます。したがって分解能は理想的な光学系でも理論値としての限界があります。

ドーズの限界

ドーズ限界(秒)=115.8/D(口径mm)

がドーズさん( William Rutter Dawes )が導き出した有名な式です。理想的に研磨されたどんな光学系でも、口径が有限である限り分解能はこの値を超えられないというものです。

例えば、口径10cmの対物レンズでは、分解能の限界は1.158”です。どんなに焦点距離を伸ばして倍率を上げようと、分解能は変わりません。角度にして1.158”以下の2点は口径10cmのレンズでは分解できないということです。

つまり、口径100mmで、焦点距離が500mmと1000mmのレンズがあった場合、1000mmの方が像は2倍になりますが、分解能は変わりません。1000mmの方がぼやけた像が2倍に拡大されるだけで、良像が得られるわけではないということです。

冒頭の「望遠鏡はなぜ大口径化するのか」の答えは、集光力を上げて遠くの暗い天体を観測する能力を上げることはもとより、天体の微細な構造を解析するための解像度を上げるためなのです。

ちなみに、口径8.2mのすばる望遠鏡の分解能は0.014″ほどになるはずですが理論的分解能の前に大気の揺らぎが立ちはだかるので実測値は0.2″ほどになります。しかし、近年レーザー光による大気の揺らぎを補正する光学系が開発され、分解能0.06″を達成しています。今後も技術の進歩によってより理論値に近づいて来るでしょう。

絞るほど像は悪化

上記のように、光学系による像の分解能は単純に口径によります。同じ焦点距離であれば、口径が大きいほど、つまり、F値が小さいほど分解能がよくなります。口径が小さいほど回折現象によってエアリーディスクは大きくなり、分解能は悪くなります。

絞りを絞るということは、擬似的に小口径のレンズにしているわけですから、絞りは絞るほど分解能は悪くなります。いわゆる「回折ボケ」と言われる現象です。そのため、とにかく被写界深度を稼ぐ必要があるといったシチュエーションでない限り、良くできた単焦点レンズであれば、可能な限り絞らずに使うとそのレンズの最高の分解能で使用することができます。

収差やフレアと絞り

絞り開放が一番分解能が上がるというのは、実は理論上はそうなるというだけで、開放で使うことを前提に作られた天体望遠鏡やこだわりをもって作られた単焦点レンズに限って言えることです。これらのレンズは、開放でほぼ理論通りの振る舞いをします。しかし、収差の補正が完全でなかったり、フレアの除去が甘いレンズでは、若干絞った方が良像が得られることもあります。どんな場合でも絞りすぎると回折の影響が出て像は悪化しますが、開放から数段絞った方が、残存収差が除去されたり、フレアが消えてコントラストが向上したり、ピントがシャープになることもあります。特に基本的に無理な設計がされているズームレンズなどではこの傾向が強く、開放よりも少し絞った方が良像が得られることが多いでしょう。多くのレンズではF5.6付近で分解能が最高になるように設計されています。

結局どうすればいいのか

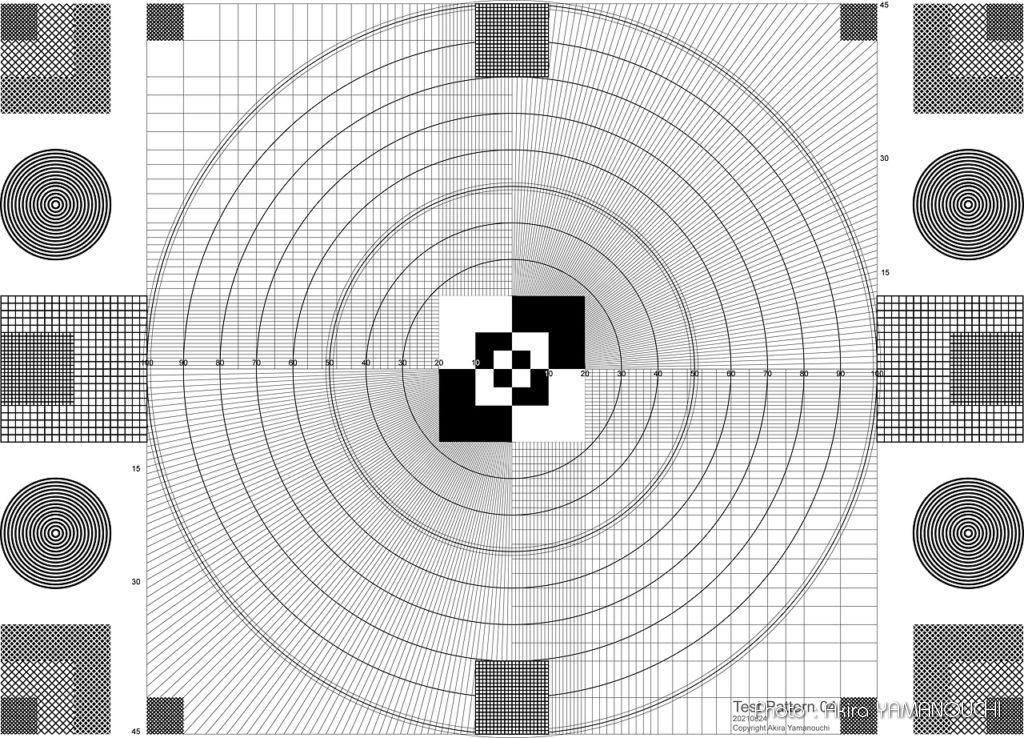

レンズによります。新しくレンズを買ったら、様々な絞り値でテストチャートなどを撮影して、分解能のチェックをすることをおすすめします。私は、レンズを買ったら必ず行います。また、そのテストによって、絞り込みでどのくらいまで実用に耐えるかもわかります。

こんなパターン図を自作して、絞りを変えて撮影するだけです。それだけで驚くほど絞り値によるレンズの特性が分かります。誰がやってもかなりはっきり違いが分かるので、絞りによる像の悪化を理解する上でも、手持ちのレンズで一度はやってみることをおすすめします。テストパターンが面倒であれば、新聞紙でも何でも良いのです。壁に貼って様々な絞りで撮影するだけです。

回折ボケだけではなく、像の歪みや周辺の像の乱れ、色収差などのチェックにもなります。

ブレの影響を拾わないように、三脚で固定するか、ストロボを使うと良いでしょう。

また、VR付きのレンズやボディでは、自分の手持ち限界のテストにもなります。シャッター速度 1/焦点距離(500mmのレンズでしたら1/500秒)秒からはじめて、VRを効かせて徐々に下げて行きます。歩留まりはタイミングによって変わるので、各シャッター速度で何枚か撮った方が傾向がわかるでしょう。

多くのレンズやボディの手振れ補正は4段とか5段をうたっていると思います。これはどういうことかと言うと、先の1/焦点距離を基準として、2で割ることを4回もしくは5回繰り返したシャッター速度まで補正可能であるという意味です。500mmでしたら最初が1/500秒、1段で1/250秒、2段で1/125秒、3段で1/60秒、4段で1/30秒、5段で1/15秒となります。これは保証されたものではなく、訓練すればこのくらいのシャッター速度でも撮れる可能性があるというレベルに考えておいた方が良いでしょう。実際、500mmのレンズで1/30秒や1/15秒で撮るのはかなり熟練と腕力が必要です。

しかし、レンズやボディの手振れ補正機能を使ってどこまで手持ちで撮影できるかを知っておくことは大変重要なので、新たにレンズやボディを買った場合は真っ先にやっておくことをおすすめします。自分の限界を知っていればマニュアル撮影するときのシャッター速度選定の基準になります。

ズームレンズ

本来レンズの焦点距離は固定されたものです。虫メガネを思い浮かべてください。太陽光線を集光して紙が燃える距離が焦点距離で、いつでも一定です。

焦点距離が短いものは広角レンズ、長いものは望遠レンズと呼ばれ、写る画角が変わります。そのため、写したい範囲によって違う焦点距離のレンズに付け替えて撮影します。いわゆる単焦点レンズで、そのためにカメラはレンズ交換ができるようになっています。現在でも画質にこだわりを持っているカメラマンたちは単焦点レンズを取り換えながら撮影するのが主流です。

しかし、カメラが普及し、素人が普通に写真を撮るようになると、いちいちレンズを取り換えるのが面倒とか、旅行に行くのにレンズを何本も持って行くのが億劫で、1本で広角から望遠まで使えるレンズはできないだろうかという要望が増え、人類の英知を結集して作られたのがズームレンズです。1960年代から国内でも盛んに開発され、未だに進化の過程にあるレンズです。やはり連続無段階に焦点距離を変える設計には無理があり、画質が犠牲になっていることは否めません。しかし、利便性が勝ることも多いため、一般向けのカメラレンズとして現在はズームレンズが主流となっています。

ズームレンズは単焦点レンズよりもレンズ枚数が多いため、コントラストの低下やゴースト、フレアの発生なども多くなる傾向があります。また、収差補正が困難なため、色収差や球面収差、コマ収差、歪曲収差などが残っていることもあります。特に高倍率ズームと呼ばれているようなズームレンズは注意が必要です。周辺減光が多いものもあります。

しかし、ズームレンズのこれら残存収差やコントラストの低下などは、絞りによって改善されることが多く、開放では甘い描写も少し絞ると驚くほど良くなることもあります。

デジタルの時代では簡単にテストできるので、お持ちのレンズでぜひテスト撮影をされることをおすすめします。テストチャートなどの使用をおすすめしますが、なくても同じものを絞りを変えて写すだけで違いが分かります。開放F値が2.8のレンズでしたら、2.8、4、5.6、8、11、16、22に絞った写真を撮るだけで簡単に比較できます。それで例えばF4あたりの写りが最も良いということが分かったら、それはそのレンズの特性なので、今後はF4を基本にしてその前後で使うようにするとそのレンズの最高のパフォーマンスを引き出せるようになります。

よくできた望遠ズームの例

500mmまで使えるズームレンズの筆頭にAF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VRがあげられます。とにかくコストパフォーマンスが高く野鳥撮影をはじめたバーダーたちには大人気です。このレンズの特性や使い方を紹介します。

よくできた単焦点レンズの例

さらにこだわりの野鳥撮影を目指す人は思い切って単焦点レンズに移行しましょう。ニコンが誇る単焦点超望遠レンズを紹介します。おすすめはしますが、家庭が崩壊しても責任は持てません。

| Amazon Link |

|---|

カメラ関連

Nikon Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18d Amazon |

Nikon バッテリー室カバー BL-7 Amazon |

Nikon FTZ II Amazon |

SmallRig ニコンZ9用Lブラケット(ARCA SWISS互換) Amazon |

グラマスGRAMAS Extra Camera Glass Nikon Z 9用 DCG-NI17 クリア Amazon |

メディア

標準ズーム

おすすめ NIKKOR Z 24-120mm f/4 S Amazon |

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 Amazon |

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S Amazon |

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S Amazon |

NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 Amazon |

広角ズーム

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S Amazon |

NIKKOR Z 14-30mm f/4S Amazon |

NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 Amazon |

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 Amazon |

単焦点レンズ

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S Amazon |

NIKKOR Z 50mm f/1.2S Amazon |

NIKKOR Z 85mm f/1.2S Amazon |

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S Amazon |

NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena Amazon |

望遠・超望遠レンズ

NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S Amazon |

NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S Amazon |

NIKKOR Z 600/6.3 VR S Amazon |

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S Amazon |

野鳥撮影用おすすめ超望遠レンズ(Zマウント)

Zマウント純正テレコンバーター・マウントアダプター

Z TELECONVERTER TC-1.4 Amazon |

Z TELECONVERTER TC-2.0 Amazon |

ニコン マウントアダプターFTZII Amazon |