2022年11月8日、皆既月食中に天王星食(正しくは月による天王星の掩蔽(えんぺい))が起きるという、大変珍しい天文現象が日本全土で見られました。好天に恵まれ、多くの人が観察されたのではないでしょうか。次に皆既月食中に惑星の掩蔽が起きるのは322年後とのことなので、これを逃すともう2度と見られないということです。

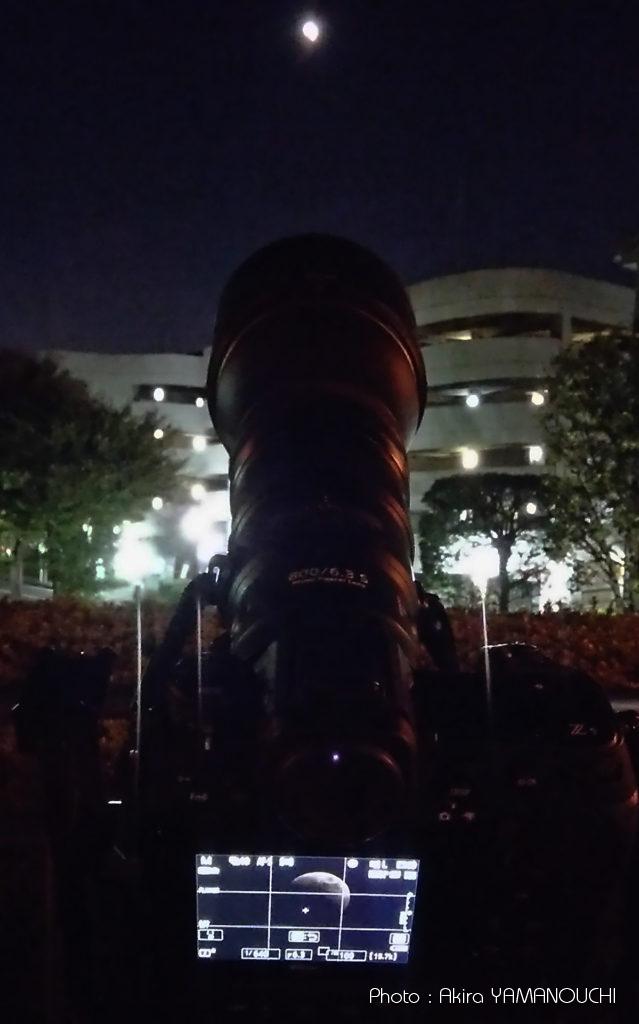

せっかくなので、Z9と863で撮影してみました。

撮影システム

- カメラ:Nikon Z9(Firmware Ver. 3.00)

- レンズ:NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S

- ギア雲台付き三脚

撮影法

ギア雲台をつけた三脚に固定して撮影。適宜ギアを回して日周運動に対応しました。静止画は絞り開放、シャッター速度と感度をマニュアルでコントロールしました。

色の変化を記録するため、ホワイトバランスはオートではなく、晴天の設定に固定して撮影しました。

時間的には余裕があるので、露出はマニュアルでファインダーを見ながら適宜調整しました。食の前、部分食、皆既食の露出はかなり異なるので、シャッター速度と感度を調整して適正露出を得ます。絞りは開放のままです。

皆既中はかなり暗くなるので、基本的には可能な限りISO感度を抑えながらブレないギリギリまでシャッター速度を落とす撮影法です。すべてファインダーやモニターで確認しながら調整できます。ミラーレスの恩恵です。

月食は静止画で撮影しました。皆既月食中に発生した天王星の掩蔽はそのままのシステムで動画撮影しました。静止画も動画もDXフォーマットです。静止画はL、動画は1920×1080/60pです。

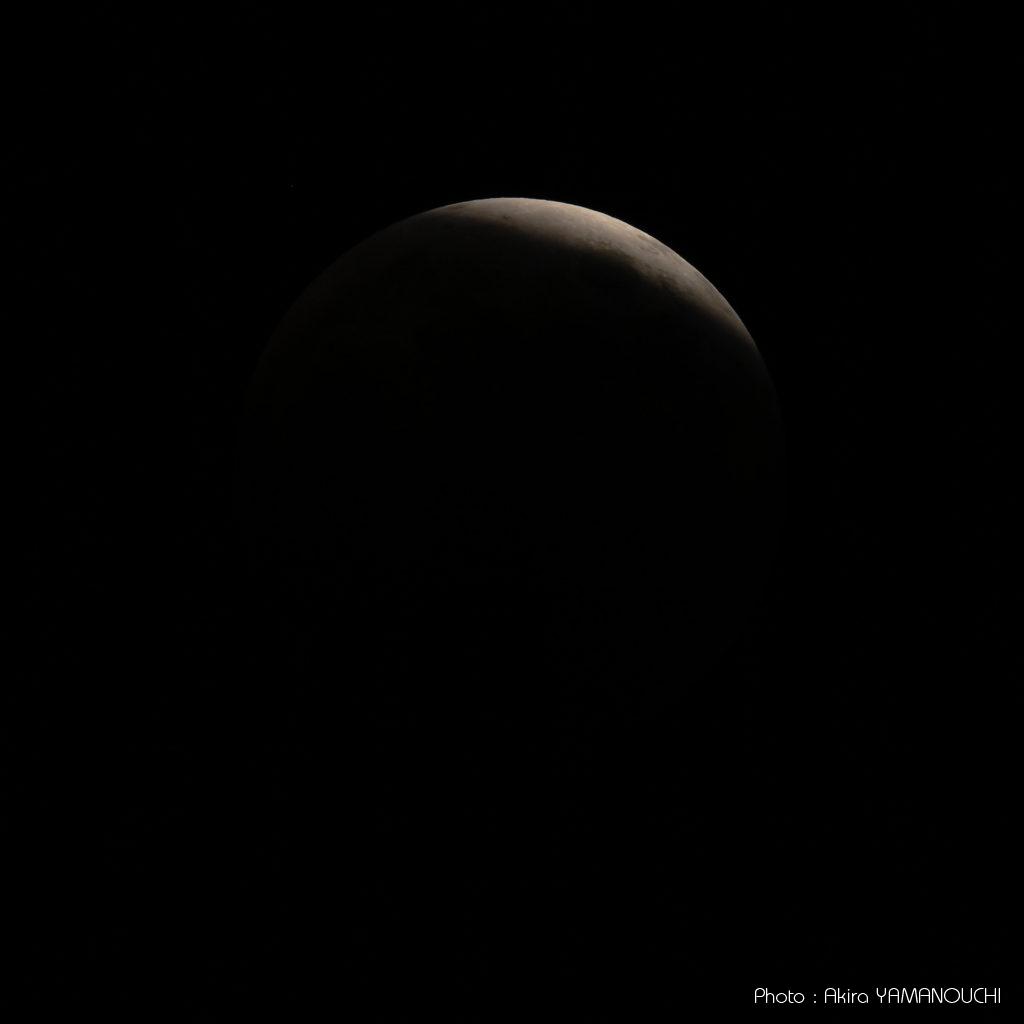

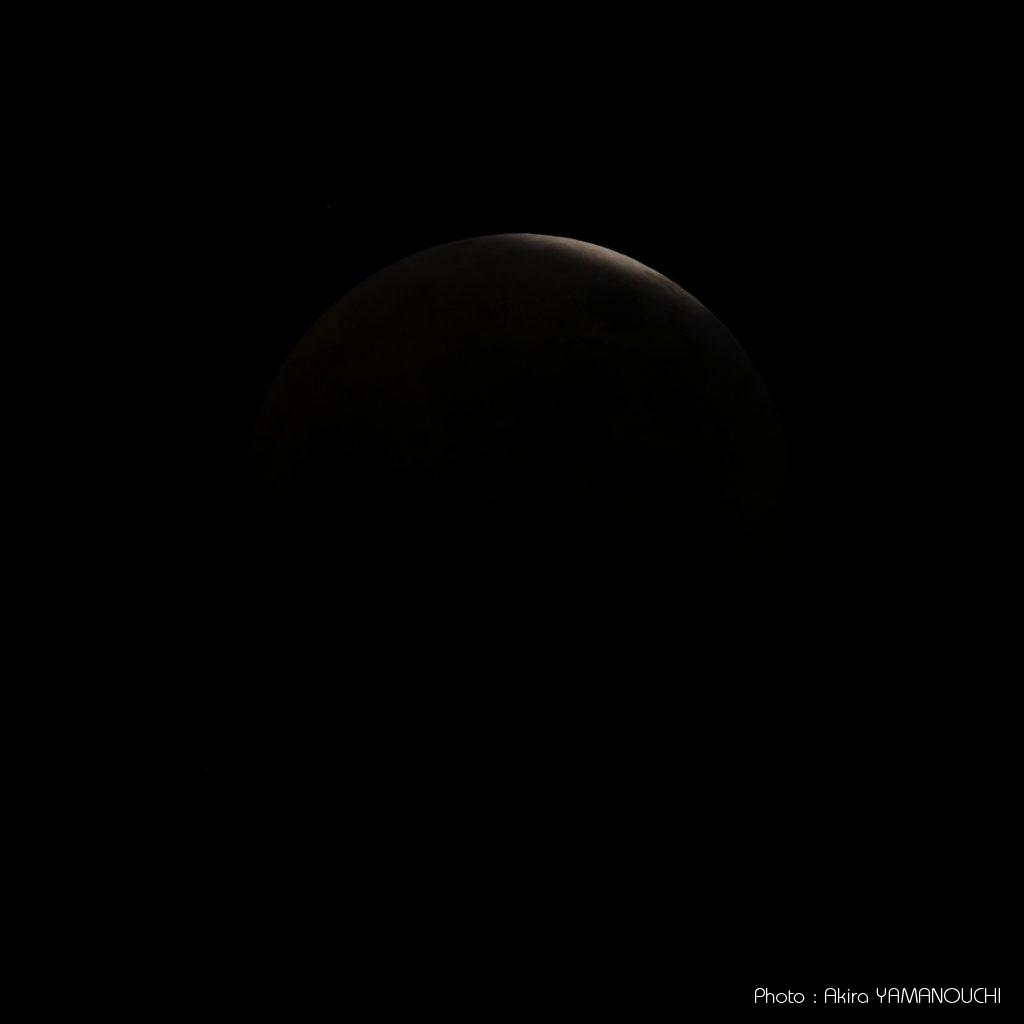

月食の静止画

偶然にも航空機が部分月食中の月面を横切りました。

ど真ん中を横切る軌道でした。狙ったわけではなく、偶然です。

影の部分に露出を合わせると赤銅色の月が映し出されます。

左下の角に天王星が写っています。

この先は同じZ9で動画撮影したので、掩蔽前後の静止画は撮っていません。

天王星掩蔽の動画

掩蔽の瞬間は一瞬で終わってしまうので、静止画はあまり面白くありません。天王星が見えている状態と隠れた状態の写真になってしまいます。大型の望遠鏡を使えば天王星もある程度面積を持った像に写せるので惑星が徐々に隠される面白い映像が撮れるでしょうが、1200mm相当程度では天王星はほぼ点像にしかならないので、カメラシステムだけでは天王星が半分月の稜線で隠されているような写真は撮れません。そのため、天王星の掩蔽は動画撮影することにしました。

地球の自転によって月が昇ったり沈んだりする日周運動とは異なり、月の公転運動によって宇宙空間を移動していることは、普段なかなか実感できないことです。月食自体も月の公転によって地球の影に入る現象ですが、影のふちはボケている上、じわじわ起きるのであまり公転を実感できません。やはりピンポイントで恒星や惑星との距離に注目するのとは異なります。掩蔽を動画で見ると、月が星間を移動していて、「あー、本当に月も動いているんだ」と実感できます。

こういう時に8K撮影をすれば後処理でもっときれいに拡大できてよかったと思いますが、編集環境もないので、普通のフルHD、1080の60p撮影です。掩蔽の瞬間は無理に拡大していますので、かなりガサガサになってしまいました。

お子さんと一緒に観測された方も、よろしければ説明資料としてご利用ください。地球の自転の日周運動で月も含めた夜空全体は、月に向かって立つと右上の方向に動いて行きますが、その中で、月はその動きに逆行するように左下に向かって動いて行きます。これは月の公転の動きです。月食も天王星の掩蔽も月の公転によって刻々と変化するのです。掩蔽はそれが実感しやすいだけです。

地球の自転での動きと月の公転での動きを正しく説明してあげましょう。きちんと説明できない人が結構多いようなので。テレビでも間違った説明をしているものがありました。

また、天王星の掩蔽は天王星が動いて月の裏に回ると思っている人もいらっしゃるようです。確かに天王星も公転していますが、月に比べてあまりにも遠方にあるため、天王星の公転による動きは無視できるくらい小さいものです。ほぼ恒星と同じと思って間違いないでしょう。

考察

Z9の特別な能力と言うわけではなく、ミラーレスカメラすべてに共通していますが、この手の撮影は一眼レフカメラよりもミラーレスカメラの方が圧倒的に有利です。特に月食は月の明部と暗部の輝度差が激しく、どこに露出を合わせるのかによって結果が激しく異なります。一眼レフでしたら撮ってから確認して調整するということを繰り返す必要がありますが、ミラーレスでは撮る前から結果が見えるので、露出の調整が大変楽です。

部分食がはじまってしばらくは明部に露出を合わせ、皆既食直前から明部と暗部両方に合わせた写真を撮り、皆既中は暗部に合わせる、といった調整がファインダーやモニターを見ながら直観的に行えます。

月食なので、月をある程度大きく写すために、800mmをDXフォーマットで使って、実質1200mm相当の画角で撮影しました。あまりキチキチだと天王星が入らないしギア雲台での追尾が困難なので、テレコンは使いませんでした。

赤道儀を使えば問題ないのでしょうが、そこまで必要ないと思ったので、ギア雲台で手動追尾です。経緯移動の動きなので、月は回転してしまいますが、その方が人が見る映像に近いのでそちらを優先しました。結果的に良かったと思います。

月食は静止画、天王星の掩蔽は動画で撮影しましたが、これも正解だったと思います。Z9では高レベルでその両方がこなせます。

数十年前、フィルム時代に天文少年だったころには考えられなかったことがいとも簡単に実現できてしまいます。技術の進歩に感謝です。

| Amazon Link |

|---|

Nikon Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18d Amazon |

Nikon バッテリー室カバー BL-7 Amazon |

Nikon FTZ II Amazon |

SmallRig ニコンZ9用Lブラケット(ARCA SWISS互換) Amazon |

グラマスGRAMAS Extra Camera Glass Nikon Z 9用 DCG-NI17 クリア Amazon |

おすすめ

NIKKOR Z 24-120mm f/4 S Amazon |

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 Amazon |

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S Amazon |

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S Amazon |

NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 Amazon |

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S Amazon |

NIKKOR Z 14-30mm f/4S Amazon |

NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 Amazon |

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 Amazon |

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S Amazon |

NIKKOR Z 50mm f/1.2S Amazon |

NIKKOR Z 85mm f/1.2S Amazon |

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S Amazon |

NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena Amazon |

NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S Amazon |

NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S Amazon |

NIKKOR Z 600/6.3 VR S Amazon |

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S Amazon |

Z TELECONVERTER TC-1.4 Amazon |

Z TELECONVERTER TC-2.0 Amazon |

AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR Amazon |

ニコン マウントアダプターFTZII Amazon |